DIAのETF Score (ETFのおすすめ度)

- 成長性:過去5年の平均リターン(キャピタルリターン)をもとに算出

- 配当リターン:過去5年の平均配当利回りをもとに算出

- 運用コスト:経費率をもとに算出

- リスク分散度:投資対象銘柄数・セクター分散度をもとに算出

- 安定性:過去5年の平均騰落率をもとに算出

※各指標は当サイトにおける基準で設定

DIAの特徴

SPDRダウ・ジョーンズ工業株平均ETF(DIA)は、アメリカを代表する株価指数「ダウ・ジョーンズ工業株平均(DJIA)」を追跡するETFとして知られています。1998年に設定されて以来、投資家に手軽で効率的な投資手段を提供し続けています。特徴的なのは、その構成銘柄がわずか30社と少ない点。これにより、分散性はS&P500を追うETFに比べると限定的ですが、逆に言えば、アメリカ経済の中核を担う超大型企業に絞った投資が可能になります。

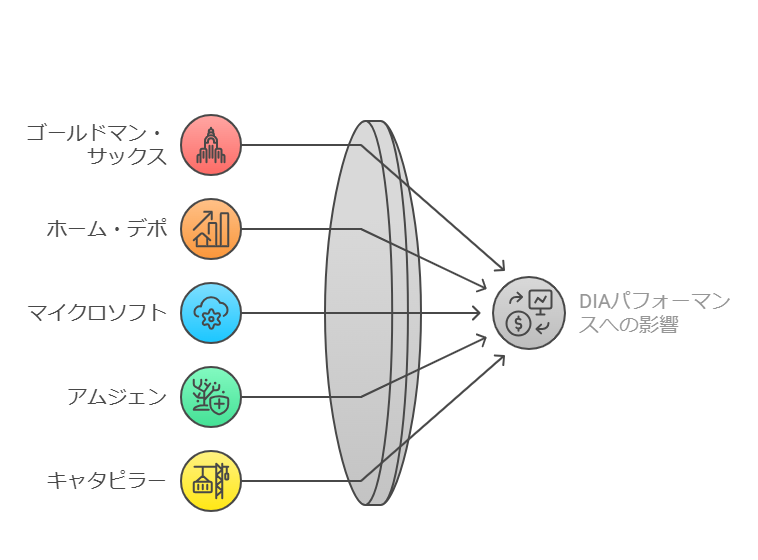

DIAのもう一つの大きな特徴は、時価総額加重平均ではなく「株価加重平均」を採用している点です。つまり、各銘柄の株価そのものが指数への影響を決め、高株価の企業ほどウエイトが大きくなります。この仕組みは、一般的なETFとは異なり、ユニークな値動きを生み出す要因となっています。例えば、株価が高いゴールドマン・サックスやホーム・デポが、時価総額が大きいアップルよりも影響力を持つ場面も出てきます。

また、DIAは流動性が非常に高く、取引量も豊富。機関投資家から個人投資家まで幅広く利用されており、スプレッドが狭いのも魅力です。経費率は0.16%と低コストで、長期保有にも適しています。さらに、毎月配当を支払う点も見逃せません。これにより、定期的なキャッシュフローを求める投資家にも支持されています。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| ティッカー | DIA |

| 運用会社 | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ |

| 設定日 | 1998年1月13日 |

| 追跡指数 | ダウ・ジョーンズ工業株平均(DJIA) |

| 構成銘柄数 | 30社 |

| ウエイト方式 | 株価加重平均 |

| 経費率 | 0.16% |

| 配当頻度 | 毎月 |

| 平均取引量(日次) | 約300万株 |

| 資産総額 | 約350億ドル(2025年3月時点) |

この表を見れば、DIAがシンプルかつ効率的な投資ツールであることがわかります。特に、アメリカ経済の「顔」ともいえる企業群に投資できる点は、他のETFにはない独自性です。ただし、30社のみの構成ゆえに、特定のセクターや企業の影響を受けやすいリスクも考慮が必要です。

DIAの株価・推移・成長率(パフォーマンス)

DIAの株価推移を見ると、アメリカ経済の長期的な成長を反映した堅実なパフォーマンスが際立ちます。2025年3月29日時点で、株価は約425ドル前後を推移しており、過去10年間で顕著な上昇トレンドを描いてきました。リーマンショック後の2009年安値(約80ドル)から考えると、驚異的な回復力です。

成長率に目を向けると、年平均成長率(CAGR)は過去10年で約11.8%(配当再投資を含む)。これは、S&P500の11.4%をわずかに上回る数字で、ダウの構成銘柄が堅固な「ブルーチップ企業」で構成されている強みを物語ります。特に、2020年のコロナショック時には一時30%近く下落したものの、その後急速に回復し、2021年末には過去最高値を更新しました。

直近の動向では、2024年の株価上昇率が約15%と好調。ただし、2025年初頭にはインフレ懸念や金利上昇の影響で一時調整局面を迎えています。それでも、長期視点で見れば、DIAは安定感のある成長を維持していると言えます。以下の表で、直近5年の株価と成長率を整理しました。

| 年 | 年初株価(ドル) | 年末株価(ドル) | 年間成長率(%) |

|---|---|---|---|

| 2020 | 285 | 305 | 7.0% |

| 2021 | 305 | 363 | 19.0% |

| 2022 | 363 | 331 | -8.8% |

| 2023 | 331 | 377 | 13.9% |

| 2024 | 377 | 433 | 14.9% |

このデータから、DIAのパフォーマンスは景気循環に敏感である一方、回復力も高いことがわかります。特に、金融や製造業などダウを構成する伝統的なセクターが好調な時期に、株価が大きく伸びる傾向があります。ただし、2022年のマイナス成長は、金利上昇や景気減速懸念が影響した一例で、短期的な変動リスクも存在します。

成長率の背景には、アメリカ経済の底堅さや、ダウ企業がグローバルに展開する収益基盤があります。投資家にとっては、こうした安定感がDIAの魅力でありつつ、短期の市場動向にも注意を払う必要があるでしょう。

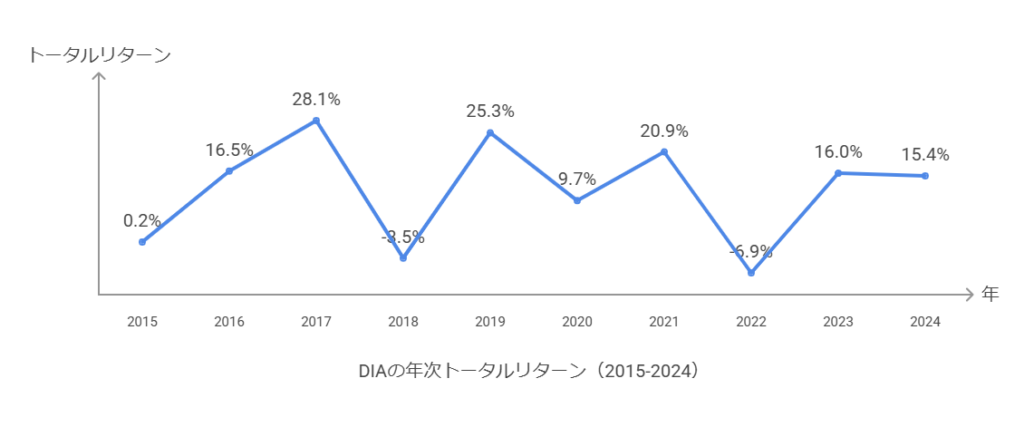

DIAの年別・過去平均リターン

DIAの過去リターンを見ると、長期投資における信頼性が浮かび上がります。配当を含めたトータルリターンを年別に分析すると、堅実な収益が期待できる一方で、景気後退期にはマイナスに沈む年も見られます。

| 年 | トータルリターン(%) |

|---|---|

| 2015 | 0.2% |

| 2016 | 16.5% |

| 2017 | 28.1% |

| 2018 | -3.5% |

| 2019 | 25.3% |

| 2020 | 9.7% |

| 2021 | 20.9% |

| 2022 | -6.9% |

| 2023 | 16.0% |

| 2024 | 15.4% |

過去10年の平均年間リターン(配当再投資込み)は約11.8%。さらに遡って20年間で見ると、約8.5%程度となり、インフレ調整後でも実質的な資産成長が期待できます。この安定性は、ダウを構成する企業が成熟し、利益を安定的に生み出す特性に由来します。

特に注目すべきは、マイナスリターンの年があっても、その後の回復が早い点。たとえば、2018年の-3.5%や2022年の-6.9%の後、いずれも翌年に大きく反発しています。これは、ダウ企業が景気後退を乗り越える体力と、市場からの信頼を備えている証拠です。

長期視点でのリターン推移を考えると、DIAは「守りつつ増やす」投資に適していると言えます。たとえば、2000年初頭のITバブル崩壊や2008年の金融危機でも、10年単位で見たリターンはプラスを維持。こうしたデータは、DIAがリスクを取る成長株投資とは異なり、安定志向の投資家に支持される理由を示しています。ただし、短期的には10%以上の下落もあり得るため、市場環境を見極める柔軟性も求められます。

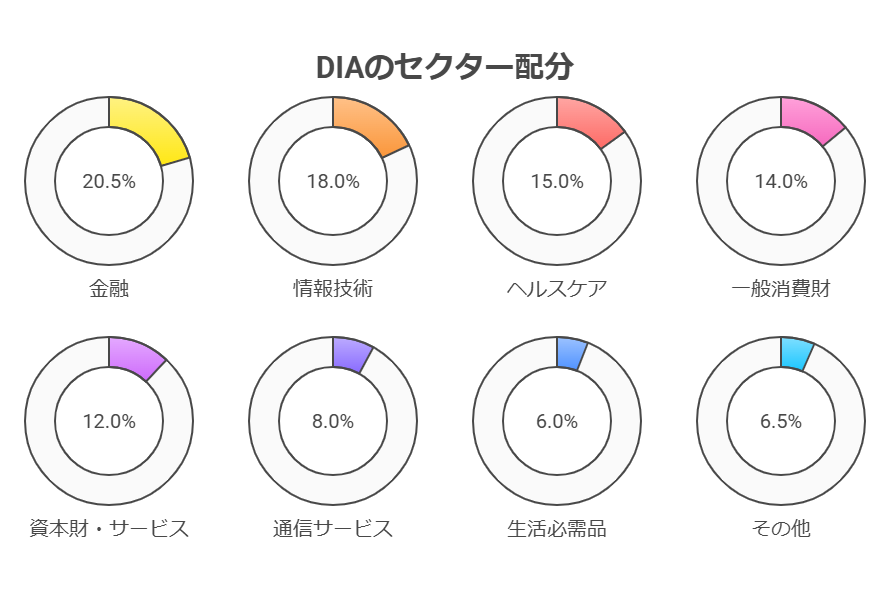

DIAのセクター構成

DIAのセクター構成は、ダウ・ジョーンズ工業株平均を反映しており、アメリカ経済の多様性を垣間見ることができます。30銘柄のみで構成されるため、S&P500ほど広範ではありませんが、主要産業を網羅している点が特徴です。

| セクター | 割合(%) | 代表銘柄 |

|---|---|---|

| 金融 | 20.5% | ゴールドマン・サックス |

| 情報技術 | 18.0% | マイクロソフト、アップル |

| ヘルスケア | 15.0% | アムジェン |

| 一般消費財 | 14.0% | ホーム・デポ |

| 資本財・サービス | 12.0% | キャタピラー |

| 通信サービス | 8.0% | ベライゾン |

| 生活必需品 | 6.0% | ウォルマート |

| その他 | 6.5% | – |

この構成を見ると、金融と情報技術が大きなウエイトを占めていることがわかります。特に、金融セクターはゴールドマン・サックスの高株価が影響し、株価加重平均方式ならではの偏りが顕著です。一方、情報技術ではマイクロソフトやアップルが名を連ね、成長性と安定性を両立させています。

ヘルスケアや一般消費財も重要な役割を果たしており、アムジェンやホーム・デポが景気変動に対する耐性を提供。資本財・サービスのキャタピラーは、インフラや製造業の動向を反映するバロメーターとして機能します。通信や生活必需品はディフェンシブな特性を持ち、景気後退時にも安定感を発揮します。

興味深いのは、エネルギーや素材セクターの割合が小さい点。シェブロンなど一部銘柄は含まれるものの、全体のバランスでは伝統的な「工業」よりもサービスやテクノロジーにシフトしている印象です。これは、アメリカ経済が製造業から知識経済へと進化した姿を映し出していると言えるでしょう。投資家にとっては、このセクター構成がリスク分散と成長のバランスを取る鍵となります。

DIAの構成銘柄とその特徴

DIAの構成銘柄は、ダウ・ジョーンズ工業株平均の30社で構成され、アメリカを代表する「ブルーチップ企業」が揃っています。それぞれが異なるセクターで独自の強みを持ち、株価加重平均方式により影響力も異なります。

| 銘柄 | セクター | 株価(ドル) | 特徴 |

|---|---|---|---|

| ゴールドマン・サックス | 金融 | 495 | 高株価で影響力大、投資銀行のリーダー |

| ホーム・デポ | 一般消費財 | 405 | 住宅関連需要に連動、堅実な成長 |

| マイクロソフト | 情報技術 | 420 | テック巨人の代表、クラウドで急成長 |

| アムジェン | ヘルスケア | 320 | バイオ医薬品のパイオニア、安定配当 |

| キャタピラー | 資本財 | 390 | 建設機械の雄、景気敏感株 |

ゴールドマン・サックスは株価が高く、DIAの値動きに大きな影響を与えます。金融危機時には下落リスクが高いものの、景気回復期には力強いリターンをもたらす傾向があります。ホーム・デポは住宅市場の動向に左右されつつ、DIYブームなどで安定成長を維持。マイクロソフトはテクノロジーの柱として、クラウドやAI分野での革新が株価を押し上げています。

アムジェンはヘルスケア分野で堅実な地位を築き、高齢化社会の恩恵を受ける銘柄。キャタピラーは景気循環に敏感で、インフラ投資が活発化すると株価が急伸する特性があります。これら30社は、いずれも業界のリーダーであり、競争優位性を持つ企業ばかり。たとえば、アップルはイノベーション、ウォルマートはコストリーダーシップで知られ、投資家に多様な選択肢を提供します。

株価加重方式ゆえに、高株価銘柄の値動きがDIA全体に大きく響く点は要注意。たとえば、2024年にNVIDIAが加わったことで、テクノロジーのウエイトが一段と高まりました。このような変化が、DIAの特性をさらに進化させています。

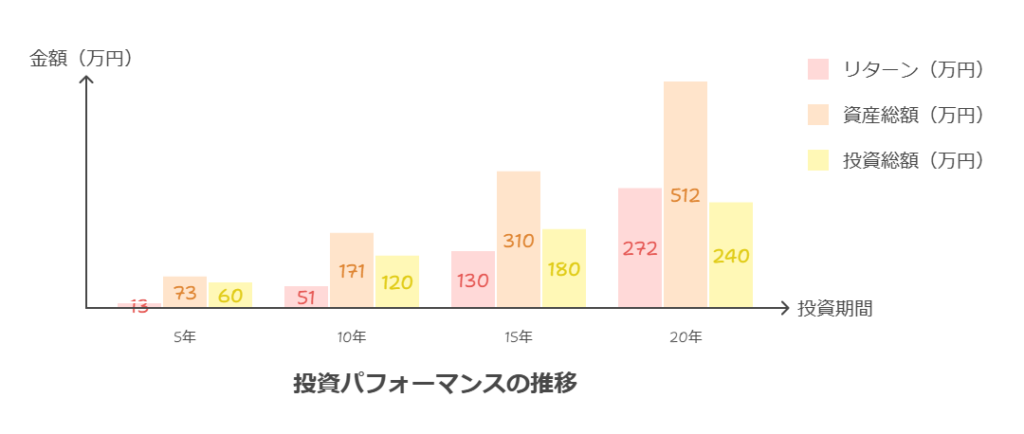

DIAに投資した場合のシミュレーション

DIAへの投資を考える際、過去のリターンを基にしたシミュレーションは役立ちます。ここでは、毎月1万円(約100ドル)を積み立て、配当を再投資した場合の資産成長を、過去の平均リターン(年率8.5%)で試算します。

| 期間 | 投資総額(万円) | 資産総額(万円) | リターン(万円) |

|---|---|---|---|

| 5年 | 60 | 73 | 13 |

| 10年 | 120 | 171 | 51 |

| 15年 | 180 | 310 | 130 |

| 20年 | 240 | 512 | 272 |

5年では資産が73万円に成長し、リターンは13万円。短期間でもプラスが期待できるものの、本領発揮は長期保有から。10年で171万円(リターン51万円)、15年で310万円(リターン130万円)と、複利効果が顕著になります。20年では512万円となり、投資額の2倍以上。年率8.5%が続けば、時間とともに資産が加速度的に増える様子がわかります。

もちろん、これは過去データに基づく仮定であり、実際のリターンは経済環境や市場変動に左右されます。たとえば、2008年クラスの金融危機が起きれば、一時的な下落は避けられません。それでも、DIAの歴史を見ると、長期では回復し成長を続ける傾向があります。

シミュレーションのポイントは、配当再投資の力。毎月支払われる配当を再びDIAに投入することで、複利効果が最大化されます。20年後の272万円のリターンは、この仕組みがあってこそ。安定志向の投資家にとって、DIAは時間を味方につけた資産形成の有力な選択肢と言えるでしょう。

DIAの配当タイミングと直近の配当

DIAの配当は、毎月支払われる点で他のETFと一線を画します。これにより、定期的な収入を求める投資家にとって魅力的な選択肢となっています。配当は、構成銘柄から得た配当金を原資とし、経費を差し引いた額が分配されます。

| 支払月 | 1株当たり配当(ドル) | 利回り(%) |

|---|---|---|

| 2024年12月 | 0.58 | 1.6% |

| 2025年1月 | 0.57 | 1.6% |

| 2025年2月 | 0.59 | 1.6% |

| 2025年3月 | 0.60 | 1.7% |

2025年3月時点の年間配当利回りは約1.7%で、株価425ドルに対して年間約7.2ドルが見込まれます。この利回りは、成長株中心のETFに比べると高くはないものの、毎月支払われる安定性が強み。たとえば、S&P500を追うSPYは四半期配当が主流であり、DIAの柔軟性は際立っています。

配当のタイミングは毎月中旬頃に発表され、月末近くに支払われます。これにより、投資家は毎月のキャッシュフローを計画的に活用可能。たとえば、配当金を生活費に充てる、あるいは再投資して複利効果を高めるなど、選択肢が広がります。

構成銘柄の配当政策や株価変動により、配当額は多少変動しますが、ダウ企業の安定性から極端な増減はまれ。2024年には、NVIDIAの加入で成長性が注目された一方、配当重視の銘柄も維持されており、バランスが取れています。安定収入と成長の両立を求めるなら、DIAの配当は見逃せません。

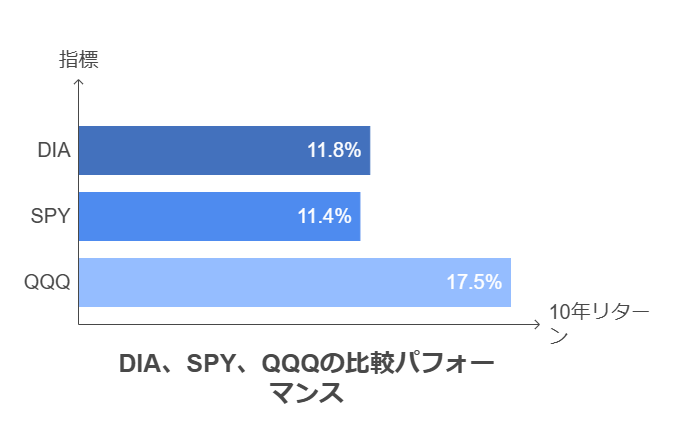

DIAとよく比較されるETFは?

DIAは他の主要ETFと比較されることが多く、特にSPY(S&P500連動)とQQQ(ナスダック100連動)がライバルとして挙げられます。それぞれの特徴を比較することで、DIAの立ち位置が明確になります。以下に、主要項目を表で整理しました。

| 項目 | DIA | SPY | QQQ |

|---|---|---|---|

| 追跡指数 | ダウ・ジョーンズ | S&P500 | ナスダック100 |

| 構成銘柄数 | 30 | 500 | 100 |

| ウエイト方式 | 株価加重 | 時価総額加重 | 時価総額加重 |

| 経費率 | 0.16% | 0.09% | 0.20% |

| 配当頻度 | 毎月 | 四半期 | 四半期 |

| 10年リターン | 11.8% | 11.4% | 17.5% |

| セクター偏重 | 金融・技術 | 技術 | 技術(成長株) |

SPYは500社をカバーし、分散性が抜群。経費率も0.09%と低く、長期投資の定番です。一方、DIAは30社に絞ることで、ブルーチップ企業への集中投資が可能。株価加重方式がユニークで、高株価銘柄の影響が大きい点が異なります。リターンはSPYと拮抗するものの、毎月配当がSPYとの大きな違いです。

QQQは成長株中心で、過去10年のリターンが17.5%と際立つものの、テクノロジー偏重で変動リスクも高い。DIAは金融やヘルスケアなど伝統セクターを含み、安定感が強みです。たとえば、2022年の下落局面では、QQQが20%超の下落を記録したのに対し、DIAは6.9%減で済みました。

投資家がDIAを選ぶ理由は、安定性と配当のバランス。SPYほど分散を求めず、QQQほどリスクを取らない中庸な選択肢と言えます。それぞれの特性を理解し、投資目標に合わせて選ぶのが賢明です。

DIAと合わせてポートフォリオに加えたほうがいいETFは?

DIAをポートフォリオの基盤とするなら、補完的なETFを組み合わせることで、リスク分散とリターンの最適化が図れます。以下に、DIAと相性の良いETFを提案し、その理由を解説します。

| ETF | 追跡指数 | 特徴 | DIAとの補完性 |

|---|---|---|---|

| VOO | S&P500 | 幅広い分散、低コスト | 銘柄数の少なさを補う |

| QQQ | ナスダック100 | 成長株中心、高リターン | 成長性を追加 |

| IWM | ラッセル2000 | 小型株、景気敏感 | 大型株偏重を緩和 |

| BND | 米国総合債券 | 債券、安定性 | リスク軽減、収入源 |

VOO(バンガードS&P500 ETF)は、DIAの30社ではカバーしきれない幅広い市場へのアクセスを提供。経費率0.03%と低く、DIAの安定性を維持しつつ分散性を高めます。QQQは、DIAに不足しがちなテクノロジー成長株を補充。リスクは高まるものの、リターン向上を狙えます。

IWM(iシェアーズ・ラッセル2000 ETF)は小型株に特化し、DIAの大企業偏重を補完。景気回復期に強い特性があり、ポートフォリオにダイナミズムを加えます。BND(バンガード米国総合債券ETF)は、株式リスクを抑える債券投資。利回りは約3%で、安定収入と下落時のクッション役を果たします。

たとえば、DIA:VOO:QQQ:IWM:BNDを40:20:20:10:10で組み合わせると、大型株の安定性、成長性、小型株の可能性、債券の守りを兼ね備えたポートフォリオに。投資家のリスク許容度や目標に応じて比率を調整すれば、DIAを軸に柔軟な戦略が構築できます。

まとめ

DIAは、アメリカ経済の中核を担う30社に投資するユニークなETFとして、安定性と成長性を両立させています。株価加重平均方式や毎月配当といった特徴は、他のETFにはない個性。過去のリターンを見ても、長期投資で資産を着実に増やす力があることがわかります。セクター構成や銘柄の精鋭ぶりも、投資家に信頼感を与える要素です。

シミュレーションでは、20年で投資額が2倍以上になる可能性を示し、配当再投資の効果が際立ちました。SPYやQQQとの比較では、DIAが中庸の選択肢として光ります。さらに、VOOやBNDなどを組み合わせれば、ポートフォリオのバランスが一層強化されます。

投資の世界では、完璧な選択肢は存在しません。しかし、DIAはそのシンプルさと堅実さで、多くの投資家にとって頼れる存在です。市場の波を乗り越え、未来の資産形成を目指すなら、DIAは検討に値する一手と言えるでしょう。

他の人気ETFの記事はこちら

FANG+は今後も伸びるのか。PER・PBR・営業キャッシュフローから考えてよう

この記事のポイント FANG+は、AI・クラウド・半導体・広告・サブスクの主要分野を押さえており、売上高や営業キャッシュフロー、OCFマージンも高水準の企業に効率よく投資可能 PER・PBRは高めでも…

DVYとは?米国高配当株に絞ったETF。インカム・キャピタルの両取りができる初心者にもおすすめのETF

この記事のポイント DVYは高配当株ETFで、利回り3.5%、経費率0.38%。公益事業・金融セクター中心で安定志向 過去10年で年平均成長率7.6%。S&P500(13.4%)やNASDAQ…

NOBLとは?S&P500の配当貴族に絞って投資ができる優良ETF

この記事のポイント NOBLは25年以上連続増配の企業に投資するETFで、安定性と配当成長が強み。 過去10年のCAGRは8%、下落局面ではS&P 500やNASDAQ 100より耐性高い。 …

USOIとは?毎月配当型の原油価格の変動に連動するETF。玄人向けの商品

この記事のポイント USOIは原油ベースの高配当ETN。月次配当とカバードコール戦略が魅力 過去のパフォーマンスは年平均2.8%で、S&P500やNASDAQ100に比べ成長率は控えめだが配当…

SPHDとは?米国のS&P500指数に含まれる銘柄から、高配当かつ低ボラティリティの50銘柄を選び抜いたETF

この記事のポイント 高配当(4.5%)と低ボラティリティを両立、公益事業・金融中心の50銘柄で安定性抜群。 過去10年で年平均リターン7.2%、下落局面でも配当がクッションに。 約9,500万円投資で…

PFFとは?優先株に投資するETF。毎月配当型のETFで安定した配当収益を得れる

この記事のポイント PFFは優先株ETFで、6.3%の配当利回りと月次配当が魅力。 金融セクター80%超の構成で、金利動向に敏感な点に注意。 10年リターンは約5%。成長よりインカムゲイン重視の投資家…

SDIVとは?世界中の高配当株に投資する毎月配当型のETF。配当生活は可能か?

この記事のポイント SDIVは約11%の配当利回りで、毎月配当が得られ、キャッシュフローを重視する投資家に最適。 100銘柄に均等加重で投資し、米国や新興国を含む地域リスクの軽減が特徴。 約4700万…

XYLDとは?配当金生活を狙えるS&P500に投資する毎月配当型のETF

この記事のポイント XYLDはS&P 500にカバードコール戦略を組み合わせ、約9~12%の高配当を実現。 株価成長は控えめだが、下落相場での耐性と毎月分配が魅力。 セクター分散が効き、テクノ…

QYLDとは?毎月配当型のETF。インカム重視の投資家におすすめ!配当金生活を目指そう

この記事のポイント QYLDはカバードコール戦略で高分配(年10~12%)と低ボラティリティを実現。インカム重視の投資家に最適。 株価成長率は0.66%と低いが、分配金再投資で50年で資産33倍の可能…

VTEBとは?少し特殊な米国地方債に投資するETF。毎月配当金が得つつ、資金を避難させる先として最適

この記事のポイント VTEBは米国地方債ETF。経費率0.05%、利回り3.1%で税免除メリット。 10年平均成長率0.8%、騰落率±2.5%。株式ETFより低リスク。 毎月配当でキャッシュフロー安定…

【SOXS】半導体セクターに特化した3倍レバレッジのインバースETF。短期トレードに特化

この記事のポイント 半導体セクターの3倍インバースETF。短期トレードに特化し、経費率1.03%、配当利回り2.5%。 過去5年平均リターン-48.1%。2022年+45.8%だが、長期保有はで不向き…

【EWG】ドイツの株式市場に投資するETF。大型株および中型株を中心に構成(iShares MSCI Germany ETF)

この記事のポイント EWGはドイツ市場に特化したETFで、自動車や金融セクターの強みを低コストでポートフォリオに追加可能。 過去の平均リターン6.8%、配当利回り2.03%で、長期投資と安定収入を両立…

【MBB】米国の住宅ローン担保証券(MBS)に投資するETF。債券の中でも利回り重視の投資に向く

この記事のポイント MBBは低コスト(経費率0.06%)で毎月分配金を提供するMBS特化の債券ETF。安定性とインカム収益が魅力 過去10年リターンは1.15%、S&P500(12.8%)やN…

【SCHB】米国株式市場全体に分散投資するETF。低コストで大型・中型・小型株を網羅し、長期投資向け

この記事のポイント SCHBは経費率0.03%、2,500銘柄で米国市場98%をカバーし、初心者にも最適。 過去15年で年平均10.5%のリターン。小型株の成長性と大型株の安定性を両立。 S&…

【IAU】金価格に連動する低コストETF。GLDと同様に金現物を保有し、インフレヘッジや安全資産として活用

この記事のポイント 経費率0.25%で金価格に連動するETF。リスク分散やインフレヘッジに最適で、流動性と信頼性が高い。 過去10年で年平均7.6%。S&P500やNASDAQ100より低いが…

【SCHG】米国の大型成長株に特化したETF。低コストでハイテク企業中心の成長ポートフォリオ

この記事のポイント SCHGは低コストで米国大型成長株に投資でき、長期的な資産成長を追求する投資家に最適 過去の株価推移や成長率(年平均15%のリターン)から、今後も高いリターンと安定性を見いだせる …

【IWB】iShares Russell 1000 ETF|米国の大型株に投資するETF。ラッセル1000指数連動で、S&P500よりやや銘柄範囲が広い

この記事のポイント 米国の大型・中型株約1,000銘柄をカバーし、低コストで分散投資が可能 テクノロジーや金融など多様なセクター構成で、リスク分散 過去の株価推移や配当実績から、長期投資に適した安定感…

【MUB】米国の地方債(ミュニシパルボンド)に投資するETF

この記事のポイント MUBは連邦税免税の地方債ETF。低リスクかつ安定したリターンを提供し、ポートフォリオの基盤に最適 毎月分配型の配当により、定期収入や複利効果による資産成長を目指せる 経費率0.0…

【COWZ】米国農業関連株ETF|高キャッシュフロー銘柄に特化したETF

この記事のポイント フリーキャッシュフロー重視。財務健全な米国企業に投資。市場変動に強く、長期的な資産成長を狙える 月次配当で安定収入を確保しつつ、過去平均13%のリターンでインフレを上回る資産拡大を…

【MDY】S&P400(米国中型株)に投資するETF

この記事のポイント MDYは米国の中型企業に投資するETFで、大型株より高い成長力と小型株より安定性を兼ね備えている 過去20年の平均リターン約8-9%と、分散投資によるリスク低減で、資産形成に適した…

【IWR】米国の中型株に投資するETF。成長ポテンシャルと安定性のバランスが取れたミッドキャップに注目

この記事のポイント 米国中型株に分散投資でき、成長性と安定性を両立。低コストで長期投資に最適 四半期配当で安定収入、過去10年平均リターン10.2%で資産拡大を期待できる VTIやIXUSと組み合わせ…

【SPYV】S&P500構成銘柄のうちバリュー株に特化したETF。配当重視・割安株投資を好む投資家向け

この記事のポイント SPYVは低コストでバリュー株に投資でき、2.2%の配当利回りと市場下落時の安定性が長期資産形成の基盤となる 金融・ヘルスケア中心のセクター分散と7.2%の過去リターンから、100…

【IVE】S&P500構成銘柄のうちバリュー株に特化したETF

この記事のポイント iシェアーズ S&P 500 バリューETF(IVE)は、低コストでバリュー株に投資し、安定性と成長性を両立 金融・ヘルスケア中心のセクター構成と約1.8%の配当利回りで、…

【SPYG】S&P500構成銘柄のうち成長株に特化したETF。ハイテク比率が高く、成長期待を重視する投資家向け

SPYGのETF Score (ETFのおすすめ度) 成長性:過去5年の平均リターン(キャピタルリターン)をもとに算出 配当リターン:過去5年の平均配当利回りをもとに算出 運用コスト:経費率をもとに算…

【VNQ】米国REITに投資するETF。不動産セクター全体をカバー

VNQのETF Score (ETFのおすすめ度) 成長性:過去5年の平均リターン(キャピタルリターン)をもとに算出 配当リターン:過去5年の平均配当利回りをもとに算出 運用コスト:経費率をもとに算出…

資産運用に興味がある恐竜。様々な国や商品に投資。投資歴は長い。基軸はインデックス投資での運用。短期売買の頻度は少なく、長期目線での投資をコツコツと実施。