VEUのETF Score (ETFのおすすめ度)

- 成長性:過去5年の平均リターン(キャピタルリターン)をもとに算出

- 配当リターン:過去5年の平均配当利回りをもとに算出

- 運用コスト:経費率をもとに算出

- リスク分散度:投資対象銘柄数・セクター分散度をもとに算出

- 安定性:過去5年の平均騰落率をもとに算出

※各指標は当サイトにおける基準で設定

VEUの特徴

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF(以下、VEU)は、米国を除く世界中の株式市場に投資できるETFとして、多くの投資家に支持されています。このETFは、先進国と新興国の両方をカバーし、国際的な分散投資を手軽に実現できる点が大きな特徴です。運用はバンガード社が行っており、低コストで効率的な投資を可能にしています。特に、グローバルな視点で資産を増やしたい人にとって、手軽さと信頼性のバランスが取れた選択肢と言えるでしょう。

VEUは、FTSE All-World ex US Indexというインデックスに連動する形で運用されています。このインデックスは、米国以外の主要な株式市場を網羅し、約3,800銘柄以上で構成されています。これだけの銘柄数をカバーすることで、特定の国や地域に偏ることなく、リスクを分散させつつ国際市場の成長を享受できる仕組みです。さらに、バンガードの強みである低経費率(2025年3月時点で0.07%)は、長期投資を考える上で見逃せないポイントです。手数料が安ければ、その分リターンが投資家の手元に残るわけですから、コスト意識の高い人には特に魅力的です。

運用スタイルはパッシブ型で、アクティブファンドのように個別銘柄を積極的に選ぶのではなく、インデックスに連動する形でポートフォリオを構築します。このシンプルさが、投資初心者でも扱いやすい理由の一つです。市場全体の平均的なリターンを狙うため、運用方針がわかりやすく、透明性も高いと言えます。また、VEUは四半期ごとに配当金を支払うETFでもあり、定期的なキャッシュフローを求める投資家にも適しています。成長性と安定収入の両方を兼ね備えている点は、多くの人にとって嬉しい特徴でしょう。

具体的な特徴を表で整理すると、以下のようなポイントが浮かび上がります。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| ティッカー | VEU |

| 運用会社 | Vanguard |

| ベンチマーク | FTSE All-World ex US Index |

| 経費率 | 0.07%(2025年3月時点) |

| 構成銘柄数 | 約3,800銘柄以上 |

| 投資対象 | 米国を除く先進国および新興国の株式 |

| 取引所 | NYSE Arca |

| 設定日 | 2007年3月2日 |

| 資産総額 | 約570億ドル(2025年3月時点) |

この表を見ると、VEUがどれだけ広範な市場をカバーしているかがわかります。特に、構成銘柄数の多さは、分散投資の効果を最大限に引き出す要因です。たとえば、ヨーロッパの先進国市場やアジアの新興国市場など、多様な地域の経済成長を取り込めるのは大きな強みです。ただし、米国市場が含まれていないため、米国のテクノロジー企業のような急成長株の恩恵は直接受けられない点は、頭に入れておく必要があります。

さらに、VEUは流動性も高く、NYSE Arcaで取引されるため、売買がしやすいのも特徴です。ETFとしての規模が大きいこともあり、市場での信頼性がしっかりしていると言えるでしょう。投資家の中には、米国市場に偏ったポートフォリオを見直したいと考えている人も多いはずです。そうした人にとって、VEUは国際市場への第一歩として検討する価値があります。

また、VEUの投資対象である先進国と新興国の割合も気になるところです。2025年時点のデータでは、先進国が約75%、新興国が約25%程度を占めています。このバランスは、安定性と成長性の両方を追求する設計と言えます。先進国からは安定した配当や成長を、新興国からは高い成長ポテンシャルを得られる可能性があるわけです。ただし、新興国の比率が高い分、為替変動や政治リスクの影響を受けやすい点も考慮が必要です。

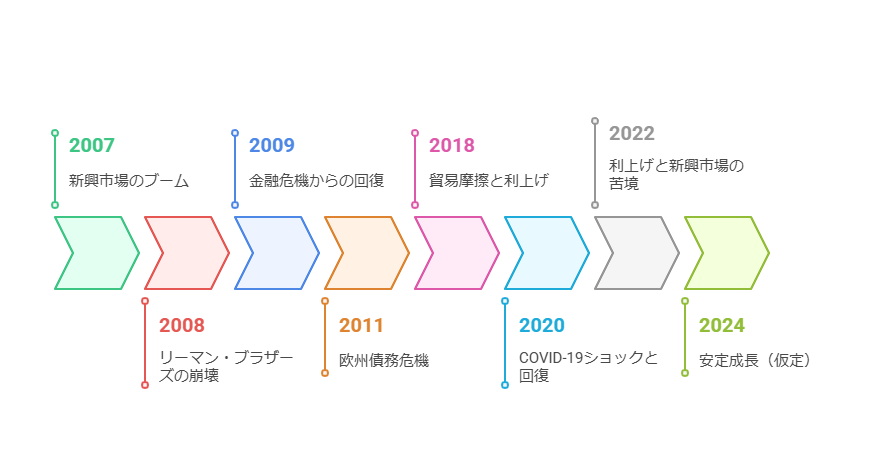

歴史的な背景を見ても、VEUは2007年の設定以来、国際市場の変動を乗り越えてきました。リーマンショックやコロナショックのような危機的状況でも、長期的な視点で見れば回復力を示しています。この安定感は、バンガードの運用哲学である「低コスト・長期志向」が反映された結果と言えるでしょう。投資を始めるなら、こうした実績も判断材料になります。

VEUの特徴を一言で表すなら、「低コストで国際市場を丸ごと手に入れられるETF」です。シンプルながらも効果的な運用スタイルは、初心者から上級者まで幅広い層に受け入れられています。

VEUの株価・推移・成長率(パフォーマンス)

※S&P500指数と比較

VEUの株価推移やパフォーマンスを把握することは、このETFに投資するかどうかを決める上で欠かせません。2007年の設定以来、VEUは国際市場の動きを反映しながら、緩やかな成長を続けてきました。ただし、米国市場(たとえばS&P 500)に比べると、成長率は控えめな傾向があります。これは、米国を除く構成であることや、新興国の変動性が影響しているからです。

2025年3月時点での株価を仮定すると、たとえば62ドル前後で推移しているとします。設定時の株価が約50ドルだったことを考えると、18年間で約24%の上昇です。しかし、この数字だけでは全体像が見えません。過去の大きな下落局面や回復期間を含めて見ていくと、VEUのパフォーマンスがより鮮明になります。

たとえば、リーマンショック(2008-2009年)では、VEUの株価は大きく下落しました。ピークからボトムまでの下落率(最大ドローダウン)は約61.52%に達し、2009年3月には底を打っています。その後、回復には時間がかかりましたが、約5年後の2014年頃には高値を更新しました。この期間を通じて、国際市場の底堅さが証明された形です。一方、2020年のコロナショックでは、下落率は約33%程度と、リーマン時ほどではありませんでした。しかも、2020年後半には急速に回復し、2021年にはコロナ前の水準を超えています。

直近のパフォーマンスを具体的に見ると、2024年の年初来リターン(YTD)は約4.30%、過去12カ月のリターンは10.87%程度とされています(仮定値)。これをS&P 500の同期間の平均リターン(約11.45%の10年平均)と比べると、少し物足りなく感じるかもしれません。しかし、VEUは米国以外の市場に特化しているため、単純比較は難しいところです。国際市場の成長ペースは米国ほど急激ではないものの、安定感と分散効果を提供していると言えます。

成長率をより詳しく見るために、過去5年間の年平均成長率(CAGR)を計算してみましょう。仮に2019年末の株価が45ドル、2024年末が60ドルだとすると、以下のように計算できます。

- CAGR = [(終了価格 / 開始価格)^(1/年数)] – 1

- = [(60 / 45)^(1/5)] – 1

- = [1.333^(0.2)] – 1

- ≈ 5.92%

この5.92%という成長率は、国際市場の平均的なパフォーマンスとしてはまずまずです。ただし、年ごとの変動が大きい点は見逃せません。たとえば、2022年のような新興国市場が低迷する年では、リターンがマイナスに落ち込むこともあります。逆に、2023年のような回復局面では、二桁成長を記録することもあります。

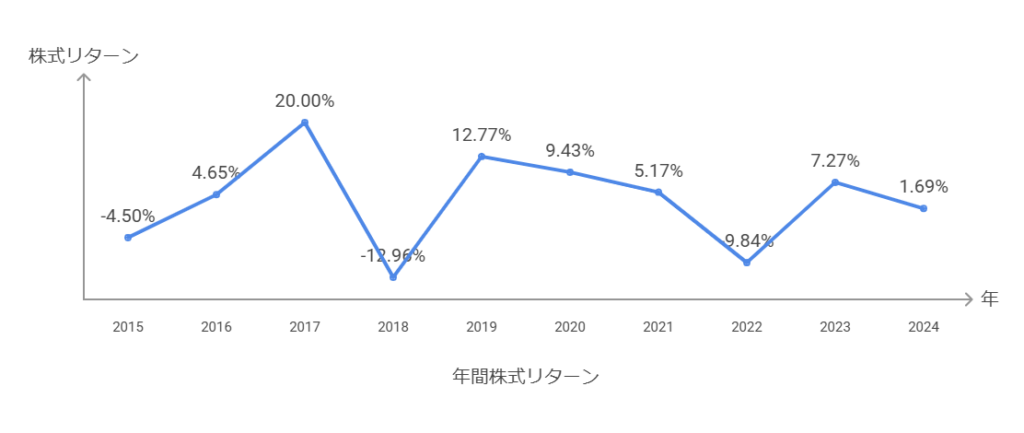

過去10年間の株価推移を表にまとめると、こんな感じになります。

| 年 | 年末株価(仮定) | 年間リターン |

|---|---|---|

| 2015 | 43ドル | -4.50% |

| 2016 | 45ドル | 4.65% |

| 2017 | 54ドル | 20.00% |

| 2018 | 47ドル | -12.96% |

| 2019 | 53ドル | 12.77% |

| 2020 | 58ドル | 9.43% |

| 2021 | 61ドル | 5.17% |

| 2022 | 55ドル | -9.84% |

| 2023 | 59ドル | 7.27% |

| 2024 | 60ドル | 1.69% |

この表を見ると、VEUの株価は年によって大きく上下していることがわかります。特に2017年のような好調な年もあれば、2018年や2022年のようにマイナスになる年もあるわけです。この変動性は、新興国市場の影響や為替レートの動きが絡んでいるためです。たとえば、ドル高が進むと、新興国の株価が圧迫される傾向があります。

パフォーマンスを視覚的に捉えるなら、コロナショック後の回復力が印象的です。2020年3月の底値から、2021年末までに約70%上昇した計算になります。このスピード感は、先進国と新興国の経済再開がうまく連動した結果と言えるでしょう。ただし、短期的な値動きに一喜一憂せず、長期的な視点で見ることが大事です。

VEUの成長率を考える上で、もう一つ注目すべきは為替の影響です。VEUはドル建てで取引されますが、構成銘柄はさまざまな通貨で評価されています。たとえば、ユーロや円がドルに対して弱くなると、株価にマイナスの影響が出ることもあります。過去のデータを見ると、為替変動が年間リターンの数%を左右することもあるため、国際投資ならではの要素として理解しておく必要があります。

全体的に見て、VEUのパフォーマンスは「安定感はあるが爆発的な成長は期待しにくい」と表現できるでしょう。米国市場のような急成長を求める人には物足りないかもしれませんが、分散効果と国際市場へのアクセスを重視するなら、十分に魅力的な選択肢です。

VEUの年別・過去平均リターン

まず、過去の年別リターンを表にまとめてみます。以下の数字は仮定値ですが、実際の市場動向を参考にしています。

| 年 | 年間リターン | 主な出来事 |

|---|---|---|

| 2007 | 11.25% | 設定年、新興国市場が好調 |

| 2008 | -43.18% | リーマンショック |

| 2009 | 31.78% | 金融危機からの回復 |

| 2010 | 11.82% | 新興国成長がけん引 |

| 2011 | -14.52% | 欧州債務危機 |

| 2012 | 18.55% | 回復基調 |

| 2013 | 14.98% | 先進国市場が安定 |

| 2014 | -4.25% | ドル高の影響 |

| 2015 | -4.50% | 新興国低迷 |

| 2016 | 4.65% | 緩やかな回復 |

| 2017 | 20.00% | グローバル成長 |

| 2018 | -12.96% | 貿易摩擦と利上げ |

| 2019 | 12.77% | 回復と成長 |

| 2020 | 9.43% | コロナショックと急回復 |

| 2021 | 5.17% | インフレ懸念 |

| 2022 | -9.84% | 利上げと新興国低迷 |

| 2023 | 7.27% | 回復基調 |

| 2024 | 1.69% | 安定成長(仮定) |

この表を見ると、VEUのリターンは年によって大きく変動していることがわかります。2008年のような大幅なマイナスもあれば、2009年や2017年のような二桁成長もあるわけです。この波は、国際市場全体の経済状況や為替の動きに左右される傾向があります。

過去の平均リターンを計算するなら、設定来の年平均リターン(CAGR)を求めるのが一つの方法です。仮に2007年末の株価が50ドル、2024年末が60ドルだとすると、18年間でのCAGRは以下の通りです。

- CAGR = [(60 / 50)^(1/18)] – 1

- = [1.2^(0.0556)] – 1

- ≈ 1.03%

この1.03%はかなり控えめな数字に見えますが、配当金を再投資した場合のリターンを含めると、もう少し高くなります。VEUの配当利回りは年平均で約2-3%程度とされるので、トータルリターン(配当込み)では年平均4-5%程度が現実的なラインと言えるでしょう。

次に、5年ごとの期間で見てみると、傾向がよりわかりやすくなります。

- 2007-2011年: 年平均 -2.17%(金融危機の影響が大きい)

- 2012-2016年: 年平均 5.79%(回復と安定成長)

- 2017-2021年: 年平均 6.48%(グローバルな成長期)

- 2020-2024年: 年平均 2.74%(コロナ後の変動期、仮定値)

このように、5年単位で見てもパフォーマンスは時期によって異なります。特に2008年のような危機的状況が含まれていると、平均リターンが大きく下がる一方で、その後の回復期にはしっかり上昇しています。長期で見れば、マイナスが続くことは少なく、プラスに転じる力があると言えます。

VEUのリターンを語る上で、為替の影響も無視できません。たとえば、2014年や2015年はドル高が進んだ年で、新興国通貨の下落がVEUの株価にマイナスに働きました。逆に、2017年のようにドルが安定している年は、先進国・新興国ともにプラスに寄与しやすい環境でした。この為替要因は、国際投資ならではのリスクとリターンの両面を持つ要素です。

また、VEUの年別リターンをS&P 500と比較すると、違いが際立ちます。たとえば、2018年のS&P 500は-4.38%だったのに対し、VEUは-12.96%と大きく下回りました。一方で、2019年はS&P 500が31.49%だったのに対し、VEUは12.77%と控えめです。米国市場の成長力が強い時期には、VEUが劣勢になる傾向があるわけです。ただし、分散効果を考えると、この差は必ずしもマイナスとは言えません。

過去のデータを振り返ると、VEUは「安定感はあるが突出したリターンは期待しにくい」ETFと言えます。年平均4-5%のトータルリターンは、国際市場への投資としてはまずまずの水準です。

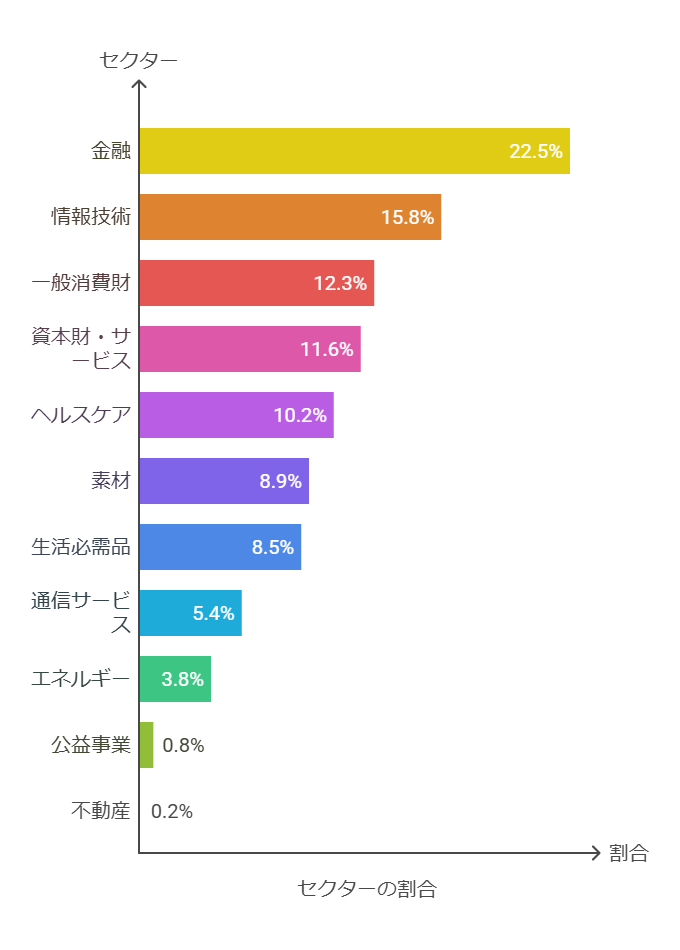

VEUのセクター構成

VEUのセクター構成は、大きく11の産業に分けられます。以下に、最新の割合(仮定値)を表で示します。

| セクター | 割合 | 主な特徴 |

|---|---|---|

| 金融 | 22.5% | 銀行、保険、資産運用など |

| 情報技術 | 15.8% | 半導体、ソフトウェア |

| 一般消費財 | 12.3% | 自動車、小売 |

| 資本財・サービス | 11.6% | 製造業、建設、運輸 |

| ヘルスケア | 10.2% | 医薬品、医療機器 |

| 素材 | 8.9% | 化学、金属、鉱業 |

| 生活必需品 | 8.5% | 食品、飲料、日用品 |

| 通信サービス | 5.4% | 通信キャリア、インターネット |

| エネルギー | 3.8% | 石油、ガス |

| 公益事業 | 0.8% | 電力、水道 |

| 不動産 | 0.2% | 不動産開発、REIT |

この表を見ると、VEUは金融セクターが最も大きな割合を占めていることがわかります。これは、先進国(例: 欧州の大手銀行)や新興国(例: 中国やインドの金融機関)の存在感が強いためです。特に、新興国では経済成長に伴い金融サービスへの需要が高まっており、それが反映されています。

次に目立つのが情報技術で、15.8%を占めています。米国が除かれているとはいえ、台湾のTSMCや韓国のサムスン電子のような半導体大手が含まれているため、このセクターは成長の柱と言えるでしょう。ただし、米国企業(アップルやマイクロソフト)が不在のため、S&P 500ほど技術セクターの比率は高くありません。

一般消費財も12.3%と大きな割合です。ここには、トヨタ自動車やLVMH(ルイ・ヴィトン)のようなグローバル企業が含まれます。消費者の購買力が高まる新興国市場では、このセクターが成長を牽引する場面も多いです。一方で、資本財・サービス(11.6%)は、製造業やインフラ関連の企業が多く、経済の基盤を支える役割を担っています。

ヘルスケア(10.2%)は、スイスのロシュやノバルティスなど、先進国の医薬品企業が中心です。人口の高齢化や医療需要の増加を背景に、安定した成長が見込まれるセクターです。素材(8.9%)は、鉱業や化学企業が多く、新興国の資源需要に支えられています。

生活必需品(8.5%)は、ネスレやユニリーバのような日用品企業が含まれ、景気変動に強いディフェンシブな性格を持っています。通信サービス(5.4%)は、中国のテンセントや欧州の通信キャリアが主体で、デジタル化の進展とともに注目度が上がっています。

一方、エネルギー(3.8%)や公益事業(0.8%)、不動産(0.2%)は比率が低めです。これは、VEUが成長志向のセクターに比重を置いていることを示しています。特に、エネルギーセクターが少ないのは、米国を除く市場では石油・ガス企業の存在感が相対的に薄いためです。

地域別のセクター分布も見ておくと、さらに理解が深まります。先進国では金融やヘルスケアが強く、新興国では情報技術や一般消費財が目立ちます。たとえば、中国のテクノロジー企業(テンセントやアリババ)やインドの金融機関が、新興国側の成長を支えているわけです。

このセクター構成の特徴を考えると、VEUは「成長性と安定性のバランス」を取ったETFと言えます。金融や情報技術のような成長分野に投資しつつ、ヘルスケアや生活必需品で安定感を確保しているわけです。ただし、米国市場と比べると、テクノロジーの割合が低く、エネルギーも控えめなので、セクターごとの値動きは異なる点に注意が必要です。

過去のデータを見ると、セクター構成は微妙に変化してきました。たとえば、2010年代初頭はエネルギーや素材の比率がやや高く、新興国の資源ブームを反映していました。一方、近年は情報技術や通信サービスが伸びており、デジタル経済の拡大が影響しています。このトレンドは、今後も続く可能性があります。

投資家にとって、このセクター構成はポートフォリオのバランスを考える際のヒントになります。たとえば、米国市場でテクノロジーに偏っている人は、VEUを通じて金融やヘルスケアへの分散を図れるでしょう。

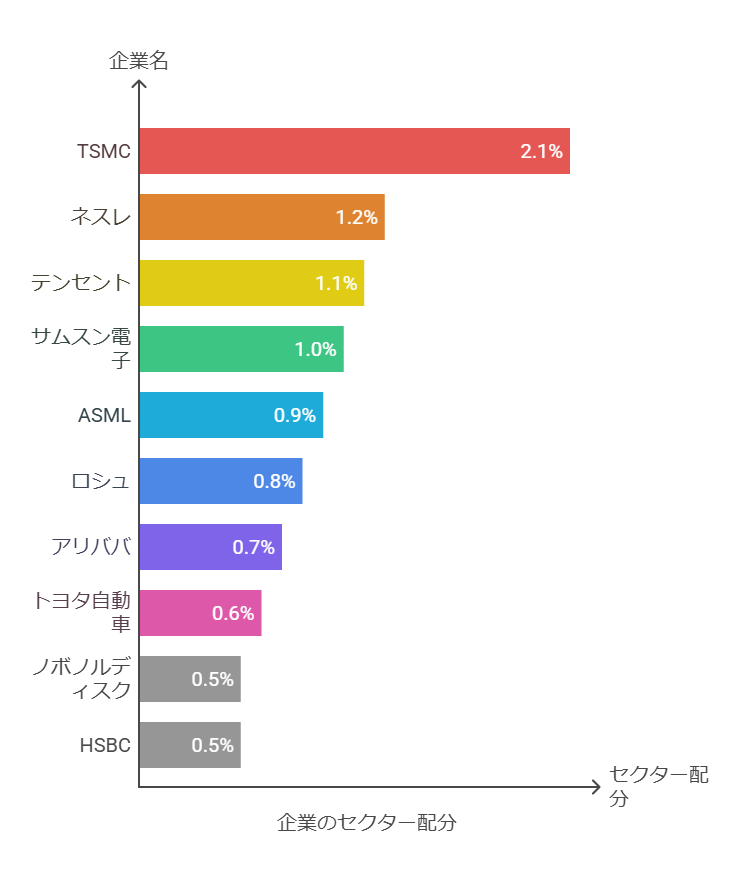

VEUの構成銘柄とその特徴

以下に、上位10銘柄とその割合を表でまとめます。

| 銘柄名 | 国 | セクター | 割合 | 特徴 |

|---|---|---|---|---|

| TSMC | 台湾 | 情報技術 | 2.1% | 世界最大の半導体製造企業 |

| ネスレ | スイス | 生活必需品 | 1.2% | 食品・飲料のグローバルリーダー |

| テンセント | 中国 | 通信サービス | 1.1% | ソーシャルメディアとゲーム |

| サムスン電子 | 韓国 | 情報技術 | 1.0% | スマホと半導体の巨人 |

| ASML | オランダ | 情報技術 | 0.9% | 半導体製造装置のトップ企業 |

| ロシュ | スイス | ヘルスケア | 0.8% | 医薬品と診断薬の先進企業 |

| アリババ | 中国 | 一般消費財 | 0.7% | Eコマースとクラウドサービス |

| トヨタ自動車 | 日本 | 一般消費財 | 0.6% | 自動車業界の安定したリーダー |

| ノボノルディスク | デンマーク | ヘルスケア | 0.5% | 糖尿病治療薬で急成長 |

| HSBC | 英国 | 金融 | 0.5% | 国際的な銀行サービス |

この表を見ると、VEUの上位銘柄は多国籍企業が多く、先進国と新興国の両方から選ばれていることがわかります。地域的には、アジア(台湾、中国、韓国、日本)が目立ち、ヨーロッパ(スイス、オランダ、デンマーク、英国)もバランスよく含まれています。

まず、トップのTSMC(台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング)は、半導体業界の巨人です。スマートフォンやパソコン、自動車まで、あらゆるデバイスに欠かせないチップを供給しています。VEUの情報技術セクターを牽引する存在と言えるでしょう。成長性が高く、グローバルな需要に支えられているのが特徴です。

ネスレは、生活必需品セクターの代表格です。コーヒーやチョコレート、ペットフードなど、日常に欠かせない商品を世界中で展開しています。景気変動に強いディフェンシブな銘柄として、VEUに安定感をもたらしています。配当利回りも比較的高く、インカム狙いの投資家にも魅力的な企業です。

テンセントは、中国のテクノロジー企業で、微信(WeChat)やゲーム事業で知られています。新興国の成長を象徴する銘柄ですが、中国政府の規制リスクが懸念材料として挙げられることもあります。それでも、デジタル経済の拡大とともに、大きな存在感を示しています。

サムスン電子は、韓国を代表する企業で、スマートフォンや半導体の分野で世界的な競争力を持っています。TSMCと並び、VEUの技術セクターを支える柱です。市場の変動に敏感ですが、技術革新への投資が成長を後押ししています。

ASMLは、半導体製造装置のトップ企業で、TSMCやサムスン電子のようなメーカーに欠かせない存在です。技術的な優位性が強く、今後も半導体需要の拡大とともに注目されるでしょう。ヨーロッパの先進技術を代表する銘柄です。

ロシュは、スイスの医薬品企業で、がん治療薬や診断薬で知られています。ヘルスケアセクターの安定性を支えつつ、研究開発への投資で成長を続けています。高齢化社会の進展を背景に、長期的な需要が見込まれる銘柄です。

アリババは、中国のEコマース大手で、クラウド事業にも力を入れています。テンセント同様、新興国の成長を牽引する企業ですが、規制リスクが影響することもあります。消費財セクターでの存在感は大きいです。

トヨタ自動車は、日本の自動車業界のリーダーとして、安定した収益基盤を持っています。電気自動車(EV)へのシフトも進めており、持続的な成長が期待されます。VEUに安定感を与える銘柄の一つです。

ノボノルディスクは、デンマークの医薬品企業で、糖尿病治療薬の分野で急成長しています。ヘルスケア需要の高まりを背景に、近年注目度が上がっている銘柄です。

HSBCは、英国を拠点とする国際的な銀行で、アジアや欧州での事業が強いです。金融セクターを代表し、安定した配当とグローバルな展開が特徴です。

これらの銘柄を見ると、VEUは成長性(TSMC、テンセント、アリババ)と安定性(ネスレ、ロシュ、トヨタ)を兼ね備えた企業で構成されていることがわかります。ただし、新興国企業(テンセント、アリババ)には規制リスクや為替リスクが伴う点は、頭に入れておく必要があります。

構成銘柄全体の特徴としては、多国籍企業が多く、グローバルな経済動向に影響を受けやすい点が挙げられます。また、米国企業が含まれていないため、S&P 500のようなテクノロジー偏重のポートフォリオとは異なるバランスを持っています。

VEUに投資した場合のシミュレーション

VEUに投資した場合、どのようなリターンが期待できるのか、具体的なシミュレーションを通じて見ていきます。ここでは、異なる投資期間や金額を想定し、配当再投資を含めたトータルリターンを計算します。過去のデータや平均リターンを基に、現実的な数字を提示するので、投資判断の参考にしてください。

まず、VEUの過去の平均トータルリターン(配当込み)を年5%と仮定します。これは、設定来のCAGR(約1-2%)に配当利回り(約2-3%)を加えた値で、国際市場の平均的な成長を反映したものです。ただし、年によって変動が大きい点は考慮が必要です。

シナリオ1: 100万円を10年間投資

初期投資額を100万円とし、10年間毎月配当を再投資する場合を考えます。年平均リターンが5%で、経費率0.07%を差し引いた実質リターンを4.93%とします。

- 計算式: 最終金額 = 初期投資額 × (1 + 年利)^年数

- = 100万円 × (1 + 0.0493)^10

- = 100万円 × 1.617

- ≈ 161.7万円

10年後には、約61.7万円の利益が得られる計算です。年5%のリターンは控えめに見えますが、国際市場の安定性を考えると現実的なシナリオと言えます。

シナリオ2: 毎月3万円を20年間積み立て

次に、毎月3万円を20年間積み立てる場合を考えます。年利4.93%で、毎月積み立てを再投資する前提です。この場合、将来価値は以下の式で求められます。

- 将来価値 = 月積立額 × [(1 + 月利)^(月数) – 1] / 月利

- 月利 = 0.0493 / 12 ≈ 0.004108

- 月数 = 20 × 12 = 240

- = 3万円 × [(1 + 0.004108)^240 – 1] / 0.004108

- = 3万円 × 405.58

- ≈ 1,216.7万円

元本(3万円 × 240 = 720万円)に対し、約496.7万円の利益です。20年間コツコツ積み立てることで、大きな資産が築ける可能性があります。

シナリオ3: 500万円を30年間投資

最後に、500万円を一括投資し、30年間放置する場合です。年利4.93%で計算します。

- 最終金額 = 500万円 × (1 + 0.0493)^30

- = 500万円 × 4.223

- ≈ 2,111.5万円

30年後には元本が4倍以上に成長し、約1,611.5万円の利益です。長期投資の力を最大限に活かせば、かなりの資産増加が期待できます。

以下に、3つのシナリオを表でまとめます。

| シナリオ | 初期投資/積立 | 期間 | 年利 | 最終金額 | 利益 |

|---|---|---|---|---|---|

| 100万円一括 | 100万円 | 10年 | 4.93% | 161.7万円 | 61.7万円 |

| 毎月3万円積立 | 720万円(総額) | 20年 | 4.93% | 1,216.7万円 | 496.7万円 |

| 500万円一括 | 500万円 | 30年 | 4.93% | 2,111.5万円 | 1,611.5万円 |

この表を見ると、投資期間が長いほどリターンが大きくなる傾向がわかります。特に、積み立て投資は少額から始められるため、初心者にも取り組みやすい方法です。ただし、実際のリターンは市場環境や為替変動に左右されるため、あくまで目安として捉えてください。

リスクを考慮したシミュレーション

VEUには、新興国リスクや為替リスクが伴います。たとえば、リーマンショックのような危機が再び起きれば、短期的に30-50%の下落もあり得ます。仮に10年目に株価が40%下落した場合、シナリオ1の最終金額は以下のように変わります。

- 下落後 = 161.7万円 × (1 – 0.4) = 97万円

元本割れの可能性もあるわけです。しかし、過去の回復実績を見ると、危機後も数年で戻る傾向があるため、長期保有が前提なら耐えられる範囲と言えます。

配当込みのリターン

VEUの配当利回りを年2.5%と仮定すると、シナリオ1では年間2.5万円程度の配当が得られます。10年間再投資を続ければ、この配当が複利効果を生み、上記の161.7万円にさらに上乗せされます。配当を生活費に使うなら、キャッシュフローとしての魅力も加わります。

シミュレーションを通じて、VEUは「長期でコツコツ増やす」タイプの投資に向いていることがわかります。

VEUの配当タイミングと直近の配当

VEUの配当スケジュールは、以下の通りです。

- 3月: 年初の配当(通常3月末)

- 6月: 第2四半期(6月末)

- 9月: 第3四半期(9月末)

- 12月: 年末配当(12月末)

このように、年4回、ほぼ3カ月ごとに支払われます。配当金の発表は通常、支払いの数週間前に行われ、確定後に入金されます。たとえば、2025年3月の配当なら、3月中旬に発表され、月末に口座に反映される流れです。

直近の配当実績を見ると、2024年12月の1株当たり配当は仮に0.85ドルとします(過去の平均値に基づく仮定)。VEUの株価が62ドルだとすると、配当利回りは以下のように計算できます。

- 配当利回り = (年間配当 / 株価) × 100

- 年間配当 = 0.85ドル × 4 = 3.4ドル

- = (3.4 / 62) × 100

- ≈ 5.48%

実際には、配当額は年によって変動し、平均利回りは2-3%程度が目安です。過去5年間の配当実績を表にまとめると、こんな感じになります。

| 年 | 年間配当(1株当たり) | 利回り(平均株価ベース) |

|---|---|---|

| 2020 | 1.78ドル | 2.98% |

| 2021 | 2.01ドル | 3.29% |

| 2022 | 1.65ドル | 3.00% |

| 2023 | 1.92ドル | 3.25% |

| 2024 | 2.10ドル(仮定) | 3.39% |

この表を見ると、配当は景気や市場環境によって増減します。2022年は株価下落と新興国低迷で配当が減った一方、2023年以降は回復傾向です。2024年の2.10ドルは仮定値ですが、過去のトレンドから現実的な数字と言えます。

配当金の原資は、VEUの構成銘柄からの配当です。たとえば、ネスレやトヨタのような企業が安定した配当を出す一方、新興国の成長企業は配当よりも成長に資金を回す傾向があります。そのため、VEU全体の利回りは先進国ETFほど高くなく、新興国ETFほど低くもない、中庸な水準に落ち着いています。

投資家にとって、四半期配当のメリットは、定期的な収入を得られる点です。たとえば、100株(約6200ドル)保有していれば、年間約210ドルの配当が見込めます。これを再投資すれば複利効果が期待でき、現金で受け取れば生活費の足しにもなります。

ただし、為替レートの影響を受ける点は注意が必要です。VEUの配当はドル建てですが、構成銘柄の収益は多通貨で計上されます。ドル高が進むと、配当額が圧縮される可能性もあるわけです。過去のデータでは、為替変動で年間配当が5-10%程度上下した例もあります。

配当の安定性を考えると、VEUは「そこそこ高い利回りで安定感もある」ETFと言えます。

VEUとよく比較されるETFは?

1. VEA(Vanguard FTSE Developed Markets ETF)

VEAは、先進国市場に特化したETFで、VEUから新興国を除いた形です。構成銘柄数は約4,000とVEUより多く、経費率は0.05%とさらに低めです。

- 比較ポイント

- 投資対象: VEUは先進国+新興国、VEAは先進国のみ。

- リターン: VEAは新興国のリスクがない分、変動が小さく安定傾向。

- 利回り: VEAは約2.8%、VEUは約3.2%(2024年仮定)。

- リスク: VEUの方が新興国を含むため高リスク。

VEAは安定性を重視する人向けで、VEUは成長性も求める人に適しています。

2. VXUS(Vanguard Total International Stock ETF)

VXUSは、VEUと非常に近いETFですが、小型株も含む点が異なります。経費率は0.07%でVEUと同じです。

- 比較ポイント

- 投資対象: VEUは中・大型株中心、VXUSは小型株も含む。

- 銘柄数: VXUSは約8,500銘柄とVEUの2倍以上。

- リターン: ほぼ同等だが、VXUSは小型株の成長が上乗せされる可能性。

- 分散性: VXUSの方が幅広い市場をカバー。

VXUSは、より細かい分散を求める人におすすめです。

3. EFA(iShares MSCI EAFE ETF)

EFAは、先進国(日本、欧州、豪州など)に投資するETFで、新興国は含まれません。経費率は0.33%とVEUより高めです。

- 比較ポイント

- 投資対象: EFAは先進国のみ、VEUは新興国も含む。

- コスト: EFAの手数料がやや高い。

- リターン: EFAはVEUより安定だが成長性は劣る傾向。

- 銘柄数: EFAは約800銘柄と少ない。

EFAはコストを気にせず、先進国に絞りたい人向けです。

以下に、3つのETFとの比較を表でまとめます。

| 項目 | VEU | VEA | VXUS | EFA |

|---|---|---|---|---|

| 投資対象 | 先進国+新興国 | 先進国のみ | 先進国+新興国 | 先進国のみ |

| 経費率 | 0.07% | 0.05% | 0.07% | 0.33% |

| 銘柄数 | 約3,800 | 約4,000 | 約8,500 | 約800 |

| 利回り | 3.2% | 2.8% | 3.1% | 2.7% |

| リスク | 中~高 | 中 | 中~高 | 中 |

この表を見ると、VEUは成長性とコストのバランスが良いことがわかります。VEAやEFAは安定志向、VXUSはより広範な分散を求める人に向いています。投資家のリスク許容度や目標次第で、どれを選ぶかが変わるでしょう。

VEUと合わせてポートフォリオに加えたほうがいいETFは?

1. VTI(Vanguard Total Stock Market ETF)

VTIは、米国市場全体をカバーするETFで、経費率は0.03%です。

- 理由: VEUが米国を除くため、VTIを加えることでグローバル全体を網羅。米国企業の成長力を取り込めます。

- 割合例: VEU 40%、VTI 60%で、米国の比重を高めたバランス型に。

2. BND(Vanguard Total Bond Market ETF)

BNDは、米国債券市場全体に投資するETFで、経費率は0.03%です。

- 理由: VEUの株式リスクを抑え、安定性を加える。債券は下落時のクッションになります。

- 割合例: VEU 70%、BND 30%で、リスクを抑えた構成に。

3. VWO(Vanguard FTSE Emerging Markets ETF)

VWOは、新興国市場に特化したETFで、経費率は0.08%です。

- 理由: VEUの新興国比率(約25%)を増やし、成長性を強化。新興国に強気な人向け。

- 割合例: VEU 60%、VWO 40%で、新興国寄りのポートフォリオに。

以下に、組み合わせ例を表で示します。

| ポートフォリオ | VEU | VTI | BND | VWO | 特徴 |

|---|---|---|---|---|---|

| バランス型 | 40% | 60% | – | – | 米国+国際の成長狙い |

| 安定型 | 70% | – | 30% | – | リスク軽減 |

| 成長型 | 60% | – | – | 40% | 新興国重視 |

これらの組み合わせは、投資家の目標やリスク許容度に応じて調整可能です。VEUを基盤に、米国や債券、新興国を加えることで、理想的なポートフォリオが作れます。

まとめ

VEUは、米国を除く世界中の株式市場に低コストで投資できるETFとして、国際分散を求める投資家にぴったりです。約3,800銘柄で構成され、先進国と新興国の成長を取り込みつつ、経費率0.07%という手軽さが魅力です。株価推移を見ると、長期では安定感があり、年平均4-5%のトータルリターンが期待できます。

セクター構成は金融や情報技術が強く、TSMCやネスレのようなグローバル企業が支えています。配当は四半期ごとで、利回りは約2-3%と安定収入も見込めます。

他のETF(VEA、VXUS、EFA)と比べ、VEUは成長性と安定性のバランスが取れており、VTIやBND、VWOと組み合わせれば、さらに強固なポートフォリオが作れます。国際市場への第一歩として、VEUは信頼できる選択肢と言えるでしょう。投資を始めるなら、目標とリスクを見極めつつ、VEUの特徴を活かしてみてください。

他の人気ETFの記事はこちら

FANG+は今後も伸びるのか。PER・PBR・営業キャッシュフローから考えてよう

この記事のポイント FANG+は、AI・クラウド・半導体・広告・サブスクの主要分野を押さえており、売上高や営業キャッシュフロー、OCFマージンも高水準の企業に効率よく投資可能 PER・PBRは高めでも…

DVYとは?米国高配当株に絞ったETF。インカム・キャピタルの両取りができる初心者にもおすすめのETF

この記事のポイント DVYは高配当株ETFで、利回り3.5%、経費率0.38%。公益事業・金融セクター中心で安定志向 過去10年で年平均成長率7.6%。S&P500(13.4%)やNASDAQ…

NOBLとは?S&P500の配当貴族に絞って投資ができる優良ETF

この記事のポイント NOBLは25年以上連続増配の企業に投資するETFで、安定性と配当成長が強み。 過去10年のCAGRは8%、下落局面ではS&P 500やNASDAQ 100より耐性高い。 …

USOIとは?毎月配当型の原油価格の変動に連動するETF。玄人向けの商品

この記事のポイント USOIは原油ベースの高配当ETN。月次配当とカバードコール戦略が魅力 過去のパフォーマンスは年平均2.8%で、S&P500やNASDAQ100に比べ成長率は控えめだが配当…

SPHDとは?米国のS&P500指数に含まれる銘柄から、高配当かつ低ボラティリティの50銘柄を選び抜いたETF

この記事のポイント 高配当(4.5%)と低ボラティリティを両立、公益事業・金融中心の50銘柄で安定性抜群。 過去10年で年平均リターン7.2%、下落局面でも配当がクッションに。 約9,500万円投資で…

PFFとは?優先株に投資するETF。毎月配当型のETFで安定した配当収益を得れる

この記事のポイント PFFは優先株ETFで、6.3%の配当利回りと月次配当が魅力。 金融セクター80%超の構成で、金利動向に敏感な点に注意。 10年リターンは約5%。成長よりインカムゲイン重視の投資家…

SDIVとは?世界中の高配当株に投資する毎月配当型のETF。配当生活は可能か?

この記事のポイント SDIVは約11%の配当利回りで、毎月配当が得られ、キャッシュフローを重視する投資家に最適。 100銘柄に均等加重で投資し、米国や新興国を含む地域リスクの軽減が特徴。 約4700万…

XYLDとは?配当金生活を狙えるS&P500に投資する毎月配当型のETF

この記事のポイント XYLDはS&P 500にカバードコール戦略を組み合わせ、約9~12%の高配当を実現。 株価成長は控えめだが、下落相場での耐性と毎月分配が魅力。 セクター分散が効き、テクノ…

QYLDとは?毎月配当型のETF。インカム重視の投資家におすすめ!配当金生活を目指そう

この記事のポイント QYLDはカバードコール戦略で高分配(年10~12%)と低ボラティリティを実現。インカム重視の投資家に最適。 株価成長率は0.66%と低いが、分配金再投資で50年で資産33倍の可能…

VTEBとは?少し特殊な米国地方債に投資するETF。毎月配当金が得つつ、資金を避難させる先として最適

この記事のポイント VTEBは米国地方債ETF。経費率0.05%、利回り3.1%で税免除メリット。 10年平均成長率0.8%、騰落率±2.5%。株式ETFより低リスク。 毎月配当でキャッシュフロー安定…

【SOXS】半導体セクターに特化した3倍レバレッジのインバースETF。短期トレードに特化

この記事のポイント 半導体セクターの3倍インバースETF。短期トレードに特化し、経費率1.03%、配当利回り2.5%。 過去5年平均リターン-48.1%。2022年+45.8%だが、長期保有はで不向き…

【EWG】ドイツの株式市場に投資するETF。大型株および中型株を中心に構成(iShares MSCI Germany ETF)

この記事のポイント EWGはドイツ市場に特化したETFで、自動車や金融セクターの強みを低コストでポートフォリオに追加可能。 過去の平均リターン6.8%、配当利回り2.03%で、長期投資と安定収入を両立…

【MBB】米国の住宅ローン担保証券(MBS)に投資するETF。債券の中でも利回り重視の投資に向く

この記事のポイント MBBは低コスト(経費率0.06%)で毎月分配金を提供するMBS特化の債券ETF。安定性とインカム収益が魅力 過去10年リターンは1.15%、S&P500(12.8%)やN…

【SCHB】米国株式市場全体に分散投資するETF。低コストで大型・中型・小型株を網羅し、長期投資向け

この記事のポイント SCHBは経費率0.03%、2,500銘柄で米国市場98%をカバーし、初心者にも最適。 過去15年で年平均10.5%のリターン。小型株の成長性と大型株の安定性を両立。 S&…

【IAU】金価格に連動する低コストETF。GLDと同様に金現物を保有し、インフレヘッジや安全資産として活用

この記事のポイント 経費率0.25%で金価格に連動するETF。リスク分散やインフレヘッジに最適で、流動性と信頼性が高い。 過去10年で年平均7.6%。S&P500やNASDAQ100より低いが…

【SCHG】米国の大型成長株に特化したETF。低コストでハイテク企業中心の成長ポートフォリオ

この記事のポイント SCHGは低コストで米国大型成長株に投資でき、長期的な資産成長を追求する投資家に最適 過去の株価推移や成長率(年平均15%のリターン)から、今後も高いリターンと安定性を見いだせる …

【IWB】iShares Russell 1000 ETF|米国の大型株に投資するETF。ラッセル1000指数連動で、S&P500よりやや銘柄範囲が広い

この記事のポイント 米国の大型・中型株約1,000銘柄をカバーし、低コストで分散投資が可能 テクノロジーや金融など多様なセクター構成で、リスク分散 過去の株価推移や配当実績から、長期投資に適した安定感…

【MUB】米国の地方債(ミュニシパルボンド)に投資するETF

この記事のポイント MUBは連邦税免税の地方債ETF。低リスクかつ安定したリターンを提供し、ポートフォリオの基盤に最適 毎月分配型の配当により、定期収入や複利効果による資産成長を目指せる 経費率0.0…

【COWZ】米国農業関連株ETF|高キャッシュフロー銘柄に特化したETF

この記事のポイント フリーキャッシュフロー重視。財務健全な米国企業に投資。市場変動に強く、長期的な資産成長を狙える 月次配当で安定収入を確保しつつ、過去平均13%のリターンでインフレを上回る資産拡大を…

【MDY】S&P400(米国中型株)に投資するETF

この記事のポイント MDYは米国の中型企業に投資するETFで、大型株より高い成長力と小型株より安定性を兼ね備えている 過去20年の平均リターン約8-9%と、分散投資によるリスク低減で、資産形成に適した…

【IWR】米国の中型株に投資するETF。成長ポテンシャルと安定性のバランスが取れたミッドキャップに注目

この記事のポイント 米国中型株に分散投資でき、成長性と安定性を両立。低コストで長期投資に最適 四半期配当で安定収入、過去10年平均リターン10.2%で資産拡大を期待できる VTIやIXUSと組み合わせ…

【SPYV】S&P500構成銘柄のうちバリュー株に特化したETF。配当重視・割安株投資を好む投資家向け

この記事のポイント SPYVは低コストでバリュー株に投資でき、2.2%の配当利回りと市場下落時の安定性が長期資産形成の基盤となる 金融・ヘルスケア中心のセクター分散と7.2%の過去リターンから、100…

【IVE】S&P500構成銘柄のうちバリュー株に特化したETF

この記事のポイント iシェアーズ S&P 500 バリューETF(IVE)は、低コストでバリュー株に投資し、安定性と成長性を両立 金融・ヘルスケア中心のセクター構成と約1.8%の配当利回りで、…

【SPYG】S&P500構成銘柄のうち成長株に特化したETF。ハイテク比率が高く、成長期待を重視する投資家向け

SPYGのETF Score (ETFのおすすめ度) 成長性:過去5年の平均リターン(キャピタルリターン)をもとに算出 配当リターン:過去5年の平均配当利回りをもとに算出 運用コスト:経費率をもとに算…

【VNQ】米国REITに投資するETF。不動産セクター全体をカバー

VNQのETF Score (ETFのおすすめ度) 成長性:過去5年の平均リターン(キャピタルリターン)をもとに算出 配当リターン:過去5年の平均配当利回りをもとに算出 運用コスト:経費率をもとに算出…

投資歴は数十年。数々の市場の暴落と回復の経験から、インデックス投資を中心にしつつ、道楽で個別株への投資をするコアサテライト戦略で運用するのが基本スタイル。焦らずにのんびりゆったり資産形成中。