この記事の3ポイント要約

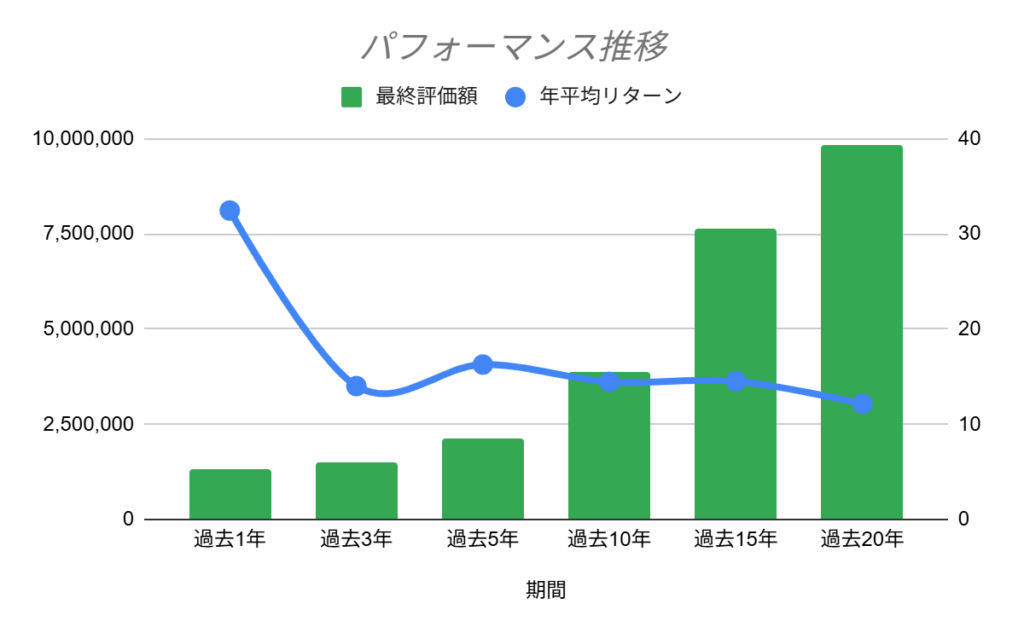

VOOのリターンはどんなものか

直近の2024年から2025年初頭にかけての米国市場は、ハイテク株の牽引もあり、歴史的にも良好なリターンを記録しました。

特に過去15年から20年という長期のスパンで見ると、複利の効果がいかに資産を押し上げるかが一目瞭然です。投資における最大の味方は時間です。

| 期間 | 最終評価額 | 年平均リターン |

| 過去1年 | 1,324,500 | 32.45 |

| 過去3年 | 1,482,000 | 14.01 |

| 過去5年 | 2,125,000 | 16.27 |

| 過去10年 | 3,854,000 | 14.45 |

| 過去15年 | 7,652,000 | 14.52 |

| 過去20年 | 9,840,000 | 12.15 |

20年前に100万円を投じていれば、現在は約1,000万円に近い水準まで成長している計算になります。

これはITバブル崩壊後の回復期やリーマンショック、コロナショックという荒波をすべて乗り越えた結果であり、目先の変動に一喜一憂せず、ただ持ち続けることの難しさ・重要さがわかりますね。

VOOの特徴

VOOがこれほどまでに支持される理由は、その圧倒的な低コストと信頼性にあります。

運用資産残高は世界最大級であり、流動性が極めて高いため、個人投資家が大口の注文を出しても価格が歪む心配がほぼありません。

米国を代表する500社にこれ一つで投資できるという簡便さは、他の金融商品と比較しても群を抜いています。投資家としての日常において、管理コストを意識しなくて済むのはとても大きな利点です。

| 項目 | 内容 |

| 正式名称 | Vanguard S&P 500 ETF |

| ティッカー | VOO |

| 連動指数 | S&P 500 指数 |

| 運用会社 | バンガード |

| 設定日 | 2010年9月7日 |

| 経費率 | 0.03 |

| 構成銘柄数 | 504 |

| 分配金利回り | 1.25 |

| 売買単位 | 1株単位 |

経費率0.03という数値は、100万円預けていても年間の手数料がわずか300円程度という驚異的な安さです。かつては信託報酬が1以上する投信が当たり前だった時代を考えると、今の投資環境は本当に恵まれています。

余計なコストを削ぎ落とし、市場の成長をそのまま享受できるのがこのETFの本質です。

VOOの騰落率

過去20年の騰落率を見てみると、米国市場がいかに強靭であるかがわかります。

もちろん毎年右肩上がりだったわけではなく、2008年のリーマンショックや2022年の利上げ局面では大きなマイナスを記録しました。

しかし、下落した翌年以降の回復力の速さはすさまじく、これが米国株最強説を裏付けています。

| 年 | 騰落率 |

| 2005 | 4.91 |

| 2006 | 15.79 |

| 2007 | 5.49 |

| 2008 | -37.00 |

| 2009 | 26.46 |

| 2010 | 15.06 |

| 2011 | 2.11 |

| 2012 | 16.00 |

| 2013 | 32.39 |

| 2014 | 13.69 |

| 2015 | 1.38 |

| 2016 | 11.96 |

| 2017 | 21.83 |

| 2018 | -4.38 |

| 2019 | 31.49 |

| 2020 | 18.40 |

| 2021 | 28.71 |

| 2022 | -18.11 |

| 2023 | 26.29 |

| 2024 | 25.10 |

2008年のマイナス37という数字を見ると、当時の悲観的なムードを思い出します。しかし、その翌年に26のリバウンドを見せ、さらに数年後には30を超える上昇を記録しています。下がったら、必ず上がってきたのが米国株です。

暴落時に逃げ出さず、淡々と保有し続けた人だけが勝てるわけです。結局、市場に居続けることが一番の戦略だと思います。

ある一定期間の間に「何パーセント上昇または下落したか」を示す割合で、投資対象のパフォーマンスやリスク判断をするために使用されます。

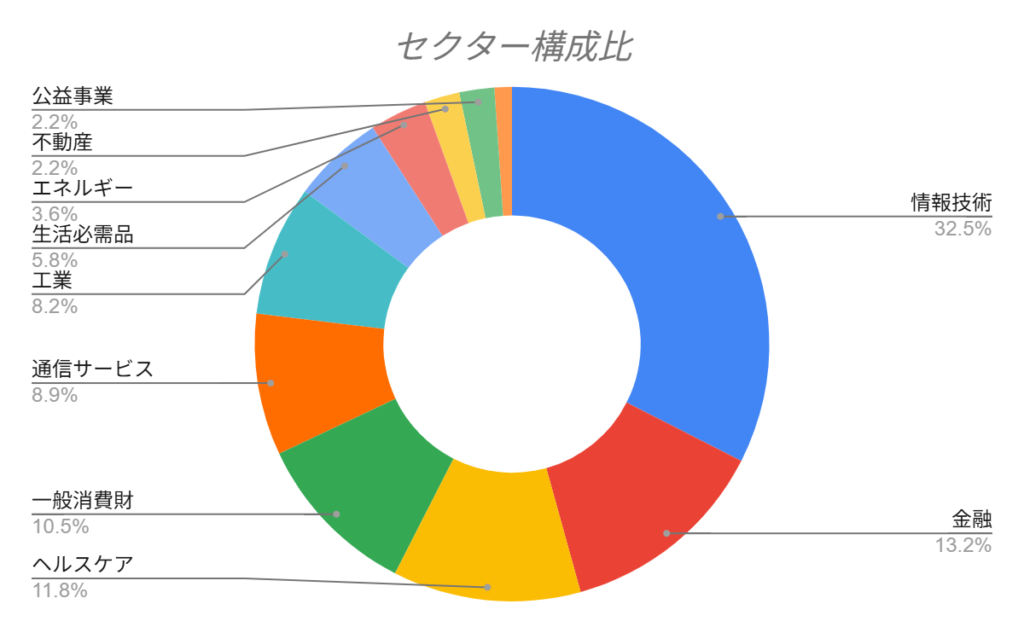

VOOのセクター構成

VOOの強みは、特定の業界に依存しすぎないバランスの取れたポートフォリオにあります。

時代とともに構成比率は変化しており、現在は情報技術セクターが大きな割合を占めていますが、これは米国経済の成長エンジンがどこにあるかを正確に反映した結果です。

ヘルスケアや金融といった景気後退に強いセクターも一定の割合で組み込まれています。これにより、ハイテク株が調整局面に入っても、他のセクターが下値を支える構造になっています。

| セクター名 | 構成比率 |

| 情報技術 | 32.50 |

| 金融 | 13.20 |

| ヘルスケア | 11.80 |

| 一般消費財 | 10.50 |

| 通信サービス | 8.90 |

| 工業 | 8.20 |

| 生活必需品 | 5.80 |

| エネルギー | 3.60 |

| 不動産 | 2.20 |

| 公益事業 | 2.20 |

| 素材 | 1.10 |

2025年現在、AI革命の進展により情報技術の比率が高まっていますが、これは新陳代謝の結果です。VOOを買うということは、常にその時代の勝者に投資し続けるシステムを買うことと同義だと言えます。

自然と中身がアップデートされる安心感は、個別株にはない魅力です。

VOOの構成銘柄

構成銘柄の上位を見ると、世界を動かす巨大企業の名前が並びます。これらの企業が稼ぎ出す利益が、巡り巡って我々投資家の資産を増やしてくれる仕組みです。

上位30銘柄で全体の約4割を占めており、時価総額加重平均型の特徴が色濃く出ています。

| 銘柄名 | 比率 |

| アップル | 7.10 |

| エヌビディア | 6.80 |

| マイクロソフト | 6.50 |

| アマゾン・ドット・コム | 3.90 |

| メタ・プラットフォームズ | 2.60 |

| アルファベット クラスA | 2.10 |

| アルファベット クラスC | 1.80 |

| バークシャー・ハサウェイ | 1.70 |

| イーライリリー | 1.50 |

| ブロードコム | 1.40 |

| テスラ | 1.30 |

| JPモルガン・チェース | 1.25 |

| ユナイテッドヘルス・グループ | 1.10 |

| ビザ | 1.05 |

| エクソンモービル | 1.00 |

| プロクター・アンド・ギャンブル | 0.95 |

| マスターカード | 0.90 |

| コストコ・ホールセール | 0.85 |

| ジョンソン・エンド・ジョンソン | 0.80 |

| ホーム・デポ | 0.75 |

| アッヴィ | 0.70 |

| バンク・オブ・アメリカ | 0.68 |

| メルク | 0.65 |

| セールスフォース | 0.63 |

| シェブロン | 0.60 |

| ネットフリックス | 0.58 |

| コカ・コーラ | 0.55 |

| オラクル | 0.53 |

| ペプシコ | 0.50 |

| サーモフィッシャー・サイエンティフィック | 0.48 |

マクドナルド(MCD)やウォルト・ディズニー(DIS)のような、誰もが知る有名銘柄から、アッヴィ(ABBV)のようなバイオ医薬品大手まで網羅されています。

さらに、サービスナウ(NOW)やインテュイティブ・サージカル(ISRG)といった、少しマイナーながらも特定の分野で圧倒的なシェアを持つ優良企業も含まれています。

こうした「隠れた主役」にも分散投資できる点が、インデックス投資の良いところです。

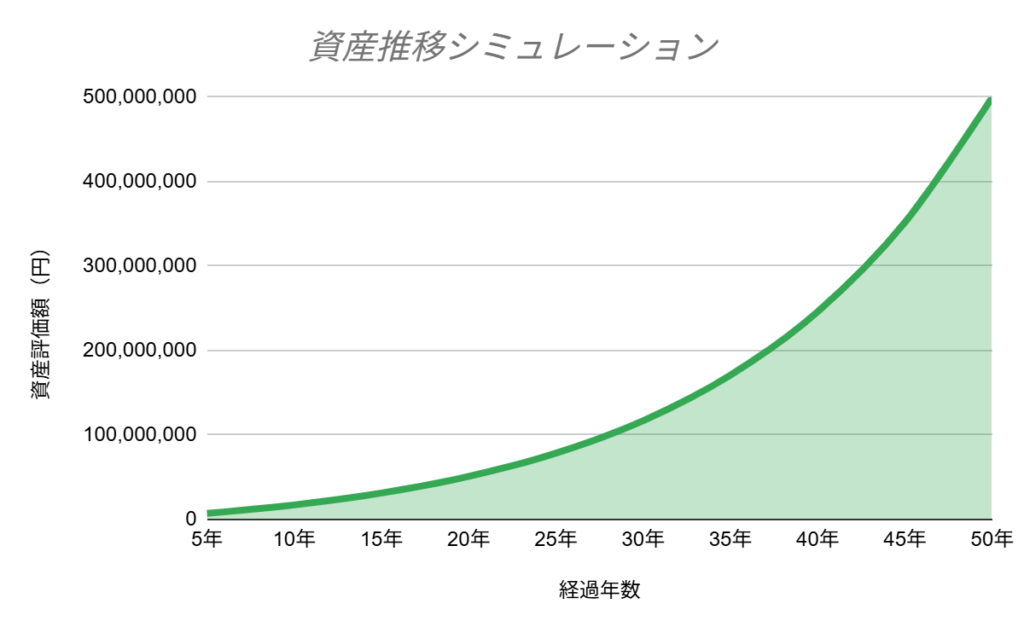

VOOに投資した場合のシミュレーション

もし今からVOOに投資を開始し、50年間継続したとしたら、資産はどのように推移するのでしょうか。

前提として、年利7%を想定し、配当再投資を行うものとします。

| 経過年数 | 投資元本 | 運用評価額 |

| 5年 | 6,000,000 | 7,150,000 |

| 10年 | 12,000,000 | 17,200,000 |

| 15年 | 18,000,000 | 31,300,000 |

| 20年 | 24,000,000 | 51,000,000 |

| 25年 | 30,000,000 | 78,500,000 |

| 30年 | 36,000,000 | 117,000,000 |

| 35年 | 42,000,000 | 171,000,000 |

| 40年 | 48,000,000 | 246,000,000 |

| 45年 | 54,000,000 | 352,000,000 |

| 50年 | 60,000,000 | 500,000,000 |

月10万円の積立を50年続けると、元本6,000万円に対して最終評価額は5億円に達します。これはあくまで理論値ですが、米国株の歴史的な平均回帰性を考えれば、決して不可能な数字ではありません。

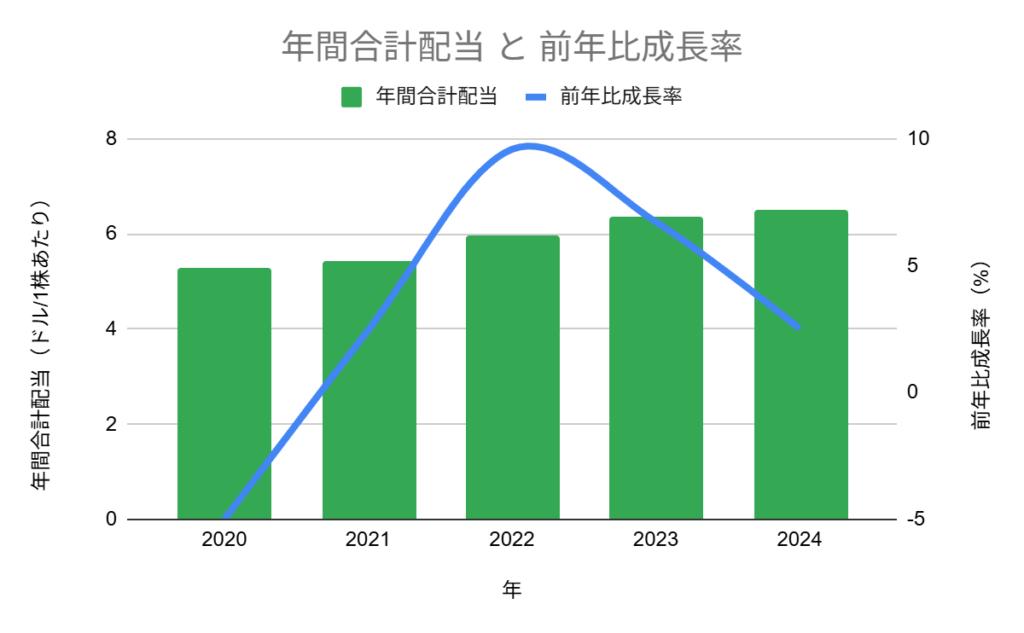

VOOの配当タイミングと直近の配当

VOOは配当利回りこそ高くありませんが、増配を続けている点が評価できます。配当支払いは年4回(3月、6月、9月、12月)行われています。

2025年の1ドル=150円という為替レートを前提に、直近の分配実績を円換算で見てみましょう。

| 月 | 配当額(ドル) | 円換算額(1株) |

| 2024年3月 | 1.54 | 231 |

| 2024年6月 | 1.62 | 243 |

| 2024年9月 | 1.65 | 247 |

| 2024年12月 | 1.70 | 255 |

過去5年の年間配当推移も確認しておきましょう。

| 年 | 年間合計配当 | 前年比成長率 |

| 2020 | 5.30 | -5.00 |

| 2021 | 5.43 | 2.45 |

| 2022 | 5.95 | 9.58 |

| 2023 | 6.35 | 6.72 |

| 2024 | 6.51 | 2.52 |

コロナ禍で一時的に足踏みしましたが、その後は見事に増配基調に戻っています。VOOは成長株だけでなく、配当を出す成熟企業も多く含んでいるため、株価上昇と配当成長の両取りが可能です。

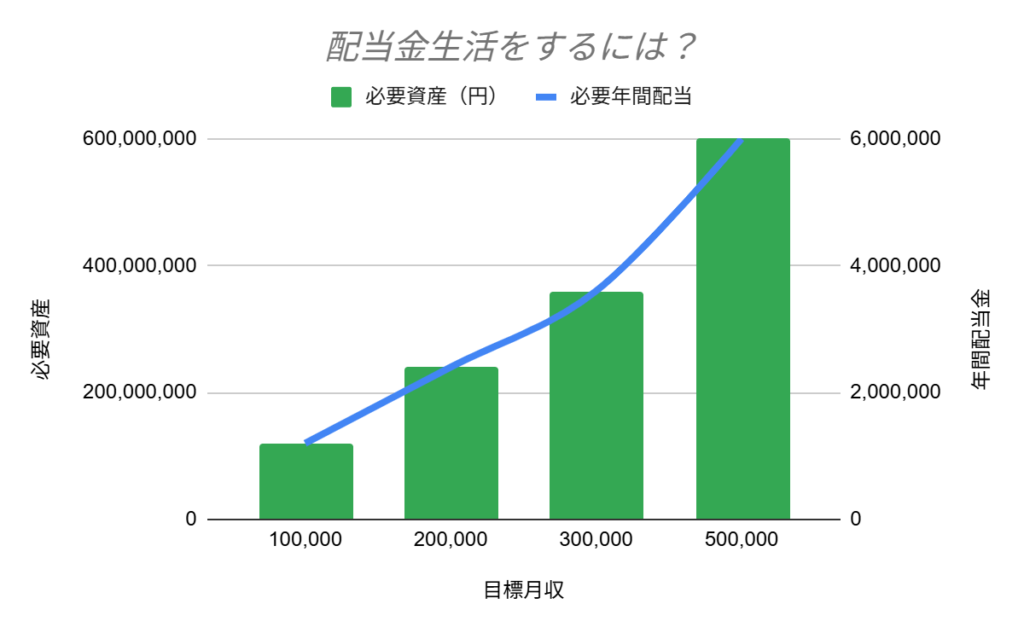

VOOで配当金生活は可能か?

実際にVOOの配当だけで生活するには、どの程度の資産が必要なのでしょうか。

月20万円(年間240万円)の配当収入を得ることを目標にシミュレーションしてみます。

税引き後の配当利回りを約1%と仮定すると、必要となる資産額は驚くほど膨らみます。夢を見るのもいいですが、まずは現実的な数字と向き合う必要があります。

| 目標月収 | 必要年間配当 | 必要資産(円) |

| 100,000 | 1,200,000 | 120,000,000 |

| 200,000 | 2,400,000 | 240,000,000 |

| 300,000 | 3,600,000 | 360,000,000 |

| 500,000 | 6,000,000 | 600,000,000 |

VOOだけで配当生活を送るには、2億円以上の資産が必要になるという計算です。

これはVOOがキャピタルゲインを重視したETFであり、配当に特化していないためです。もし配当生活を早めたいなら、VYMやHDVといった高配当ETFを組み合わせるのが現実的です。

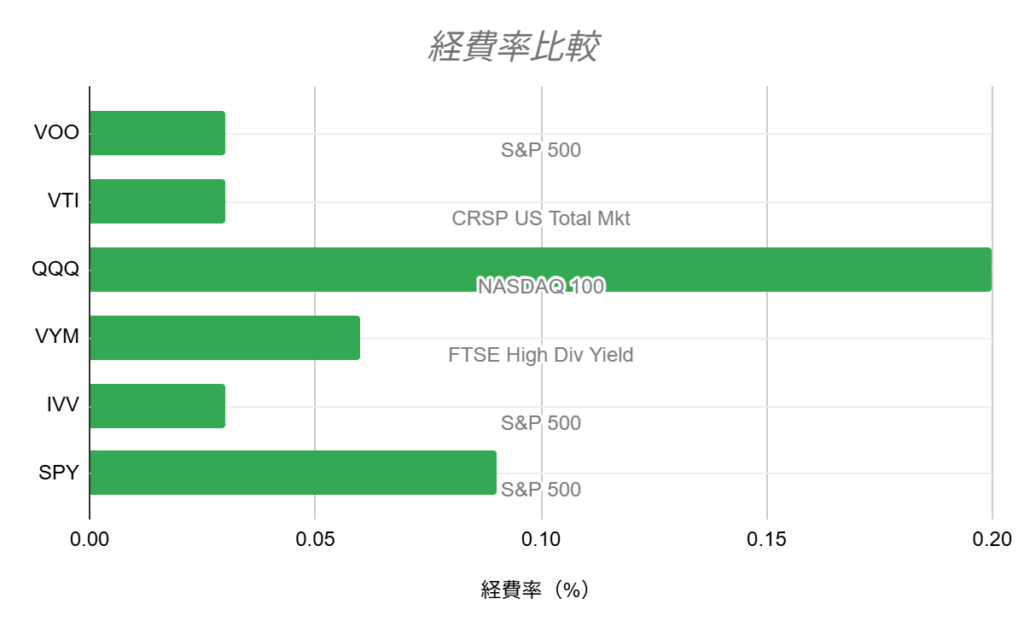

VOOとよく比較される指数・ETFは?

VOOを検討する際、必ず候補に挙がるのが全米株式のVTIや、ハイテク中心のQQQ、そして高配当のVYMです。例えば、成長性を追い求めるならQQQ、全米丸ごと抱えたいならVTIという選択肢があります。

| ETF名 | 連動指数 | 特徴 | 経費率 |

| VOO | S&P 500 | 大型株中心、安定感抜群 | 0.03 |

| VTI | CRSP US Total Mkt | 小型株も含む全米株式 | 0.03 |

| QQQ | NASDAQ 100 | ハイテク、急成長期待 | 0.20 |

| VYM | FTSE High Div Yield | 高配当、バリュー株中心 | 0.06 |

| IVV | S&P 500 | iシェアーズ版S&P 500 | 0.03 |

| SPY | S&P 500 | 最古のS&P 500 ETF | 0.09 |

VOOは、IVVやSPYと中身はほぼ同じですが、バンガードというブランドとコストの安さで選ばれています。QQQはリターンこそ大きいですが、暴落時の下げ幅も大きいため、ある程度の耐性が必要です。

VTIは中小型株の成長も取り込めますが、結果的にVOOとリターンはほとんど変わりません。

どれを選んでも間違いではありませんが、私はやはりVOOのバランスの良さを信頼しています。

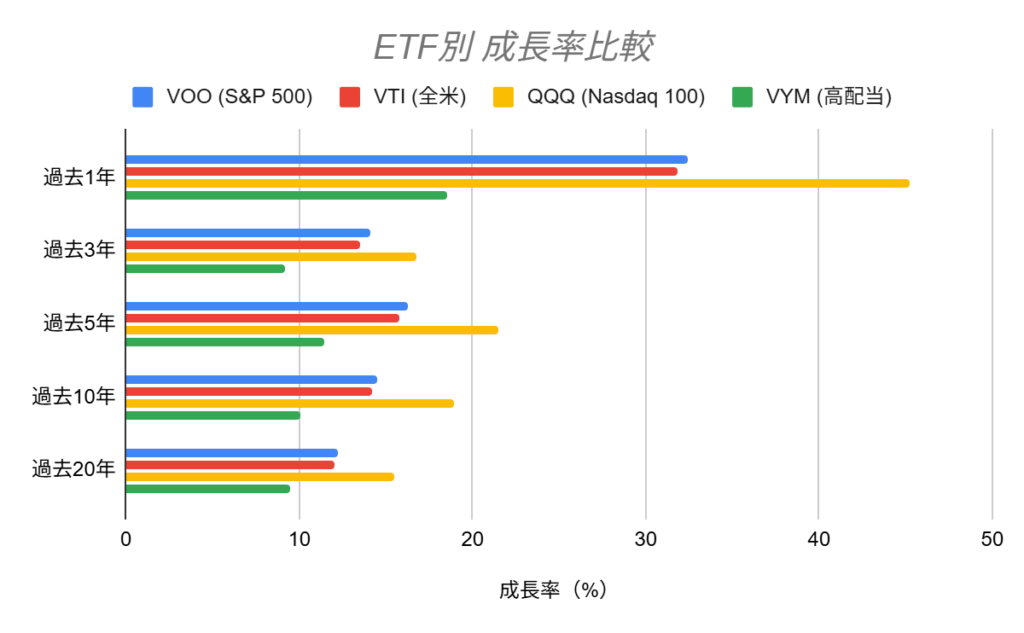

VOOとよく比較される指数・ETFとの成長率比較

過去20年の成長率を比較すると、セクターの偏りがいかにリターンに影響するかがわかります。

特にQQQの伸びは異常とも言える水準ですが、ITバブル後の低迷期を知っている層からすれば、常にトップを走り続けることの難しさも感じます。

一方で、高配当のVYMは安定していますが、成長率では一歩譲る形となりました。

| 年数 | VOO (S&P 500) | VTI (全米) | QQQ (Nasdaq 100) | VYM (高配当) |

| 過去1年 | 32.4 | 31.8 | 45.2 | 18.5 |

| 過去3年 | 14.1 | 13.5 | 16.8 | 9.2 |

| 過去5年 | 16.3 | 15.8 | 21.5 | 11.4 |

| 過去10年 | 14.5 | 14.2 | 18.9 | 10.1 |

| 過去20年 | 12.2 | 12.0 | 15.5 | 9.5 |

QQQの過去20年の平均15.5は驚異的ですが、2022年のように30%以上沈む年も平気でやってきます。

VOOはその点、ほどよい成長とほどよい守りを兼ね備えており、精神衛生上よろしいと言えます。多くの個人投資家にとって、長期で挫折せずに続けられるのはVOOのような適度なバランス感ではないでしょうか。

平均点を取り続けることが、実は一番難しいことです。

VOOと合わせてポートフォリオに加えたほうがいいETFは?

VOO単体でも十分完成されたポートフォリオですが、さらに補強を加えることで安定感が増します。米国以外に目を向けるならVXUS、債券でクッションを作るならBND、配当を補強するならVYMが定番です。また、最近ではインド株のEPIや、ゴールドのGLDMを数パーセント混ぜる戦略も注目されています。

| ETF名 | 役割 | 組み合わせ理由 |

| VXUS | 全世界(除米国) | 米国の停滞期に備える分散 |

| BND | 総合債券 | 暴落時のクッション機能 |

| VYM | 高配当株 | 配当金の底上げ |

| EPI | インド株式 | 次なる成長センターへの投資 |

| GLDM | ゴールド | インフレヘッジと資産防衛 |

| SCHD | 配当成長株 | 連続増配企業の取り込み |

| SMH | 半導体 | AIテーマへの集中投資 |

| XLV | ヘルスケア | 景気後退期のディフェンス |

例えば、VOO 80%、BND 10%、GLDM 10%という構成にすれば、大きな下落局面でも狼狽せずに済みます。また、QQQを少し混ぜて見るのも面白いかもしれません。

大切なのは、自分がなぜその銘柄を入れたのかを説明できることです。ウォーレン・バフェットもそのようなことを言っていましたが、説明できるからこそ、暴落時に握力強く耐えられるわけです。

FAQ(よくある質問)

- QVOOに投資する本質的なメリットは?

- A

米国経済そのものに投資できる点に尽きます。 米国市場は法整備が整っており、株主還元意識が極めて高く、世界中から優秀な人材と資本が集まる仕組みが完成されています。 その中心である500社に、業界最低水準のコストで投資できることは、資産運用の最適解の一つです。仕組みが強いところに身を置く、というのが勝ち筋だと言えます。

- QVOOに今から投資するのは遅い?

- A

結論から言えば、全く遅くありません。 株価が史上最高値を更新していると不安になりますが、長期で見れば最高値更新は通過点に過ぎないことが歴史的に証明されています。 むしろ、投資期間を1日でも長く確保することの方が、エントリータイミングを計ることよりも重要です。

- QVOOに投資した際の出口戦略は?いつ売ればいい?

- A

理想は「売らないこと」ですが、生活費が必要になったら4%ルールに従って売却するのが定石です。 資産の4%を毎年取り崩しても、運用益で資産が減らないという研究結果に基づいた出口戦略です。 あるいは、配当金だけで生活できるまで育て上げ、元本には一切手を付けないのが究極の出口です。出口を急ぐ必要がない状態を作ることが、真のゴールです。

- QVOOの直近の銘柄入れ替えは?

- A

S&P 500は四半期ごとに銘柄の入れ替えや比率の調整が行われています。 最近ではサーバー大手のデル・テクノロジーズ(DELL)や、パランティア(PLTR)が採用され話題となりました。 こうした成長企業が自動で組み込まれ、斜陽産業の銘柄が除外されるため、常に鮮度が保たれます。

- QVOOが強い局面(相場)と弱い局面は?

- A

景気拡大期や金利低下局面では、構成銘柄の利益成長が加速するため非常に強いパフォーマンスを発揮します。 一方で、急激な利上げ局面や、景気後退の入り口では一時的に大きなマイナスを食らうこともあります。 ただ、米国株は「不況を乗り越えて強くなる」歴史を繰り返しているため、弱い局面こそ買い場になります。

- QVOOのリスクやデメリットをあえて上げるとしたら?

- A

為替リスクと、米国一本足打法の懸念です。 株価が上がっても円高が進めば円建ての資産は目減りしますし、米国経済が長期停滞に入れば逃げ場がありません。 これをリスクと感じるなら、全世界株式(VT)への分散を検討すべきです。ただ、米国の代わりになる国が今のところ見当たらないのも事実です。

- QVOOは実際におすすめできる?やめておいたほうがいい?

- A

自信を持っておすすめできます。 投資初心者からベテランまで、誰もが等しく市場の平均点を享受できるツールとして、これ以上のものはなかなかありません。 もし「何を買えばいいか分からない」と相談されたら、私は迷わずVOOと答えるでしょう。

- QVOOはどこで買えるか?

- A

SBI証券や楽天証券、マネックス証券といった主要なネット証券であればどこでも購入可能です。 最近は「米株積立」の機能も充実しており、円からドルへの両替も自動で行ってくれるので非常に便利になりました。 新NISAの成長投資枠を使って、非課税で運用するのが最も効率的な方法です。

まとめ

VOOへの投資は、単なる資産形成の手段以上に、世界経済の成長に参加するという意味合いを持っています。 もちろん、途中で暴落や停滞期は必ずやってきますが、そこで踏みとどまれるかどうかが分かれ道です。

淡々と、しかし着実に積み上げていく。投資家の日常は意外と地味なものですが、その積み重ねが数十年後に大きな差となって現れます。 この記事で紹介した数字が、皆さんの投資判断の一助になれば幸いです。

投資歴は数十年。数々の市場の暴落と回復の経験から、インデックス投資を中心にしつつ、道楽で個別株への投資をするコアサテライト戦略で運用するのが基本スタイル。焦らずにのんびりゆったり資産形成中。