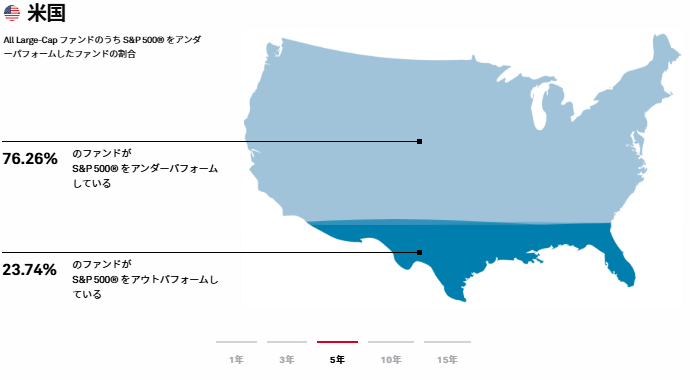

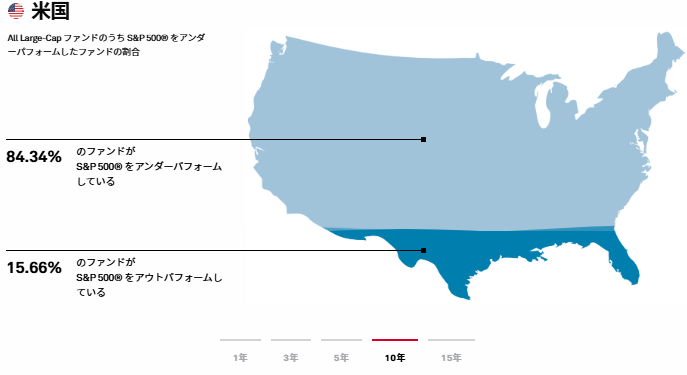

ほとんどのアクティブファンドがS&P500のリターンを下回る

SPIVAのデータでは、米国大型株アクティブファンドの約76%が5年間でS&P500に負け、10年間では84%が負けています。

5年間

10年間

アクティブファンドはどうしてもコストが高くついてしまう

アクティブファンドの最大の課題は、運用にかかるコストの高さです。

ファンドマネージャーやアナリストが企業分析や市場調査を行うため、人件費や調査費用が膨らみます。これが信託報酬として投資家に転嫁され、インデックスファンドに比べて手数料が高くなります。

S&Pグローバルが公開する「SPIVA US Scorecard」(2023年版)によると、米国大型株アクティブファンドの平均信託報酬は年率0.8~1.2%です。一方、S&P500連動のインデックスファンドは0.03~0.2%と、圧倒的に低い水準です。このコスト差は、長期運用で大きな影響を及ぼします。

100万円を年利7%で30年間運用した場合、信託報酬0.1%なら約761万円に成長します。しかし、信託報酬1%だと約574万円にとどまります。

コスト差0.9%が、187万円もの差を生むのです。

市場の効率性が年々高まっていることもアクティブファンドが勝てない理由の1つ

アクティブファンドがインデックスファンドに勝てないもう1つの理由は、市場の効率性の高まりです。

米国株式市場は、数多くの投資家やアルゴリズム取引により、情報が瞬時に株価に反映されます。このような米国市場の効率性は高まりにより、アクティブファンドが超過リターンを得る機会が減少していきます。

S&P500に含まれる企業は、常にアナリストや投資家の監視下にあります。企業の決算発表やニュースが株価に即座に反映されるため、ファンドマネージャーが「隠れた銘柄」を発見する余地は少ないのです。

市場の効率性は、テクノロジーの進化によってさらに高まっています。高速取引やAIを活用したアルゴリズムが市場を監視し、価格の歪みを瞬時に修正します。これにより、アクティブファンドが市場を出し抜くチャンスは減少し、インデックスファンドの「市場平均を取る」戦略が有効性を増します。また、市場のボラティリティが高まる局面でも、アクティブファンドがインデックスを上回るのは一時的で、長期では平均回帰する傾向があります。こうした市場の特性が、アクティブ運用の勝てなさにつながっていくのです。

ほかにもファンドマネージャーの限界も影響している

アクティブファンドの成績がインデックスファンドに及ばない背景には、ファンドマネージャーの限界も大きく関わっています。どんなに優秀なマネージャーでも、市場の変動や予期せぬイベントを常に予測するのは難しいのです。

2020年のコロナショックでは、多くのアクティブファンドが市場の急落を回避できず、インデックス並みかそれ以下の成績に終わりました。

また、ファンドマネージャーは、投資家の資金流出圧力や短期的な成績評価にさらされ、長期視点での運用が難しくなる場合があります。

たとえば、市場が下落局面にあるとき、投資家が資金を引き揚げると、マネージャーは有望な銘柄を売却せざるを得ないことがあります。これに対し、インデックスファンドは機械的に指数に連動するため、そのような状況にはなりません。

ほかにも、ファンドマネージャーの交代も影響します。優秀なマネージャーが退職したり、別のファンドに移ったりすると、運用方針が変わり、成績が不安定になることがあります。

まとめ

アクティブファンドがインデックスファンドに勝てない理由は、コストの高さ、市場の効率性、ファンドマネージャーの限界などにあります。

長期でインデックスファンドが優位なのは明らかであり、低コストで市場の成長を取り込むインデックスファンドをポートフォリオの中心に据えるのが賢明だと言えます。

ただし、特定の目標やリスク許容度に応じて、アクティブファンドを補完的に活用する選択肢もあります。大切なのは、データに基づき、自分に合った投資戦略を見極めることです。市場の成長を味方につけ、冷静な判断で資産を増やしていきましょう。

投資歴は数十年。数々の市場の暴落と回復の経験から、インデックス投資を中心にしつつ、道楽で個別株への投資をするコアサテライト戦略で運用するのが基本スタイル。焦らずにのんびりゆったり資産形成中。