この記事のポイント

VTIとGLDM、どちらがリターンが大きいか(過去実績をもとにシミュレート)

VTIのほうがリターンが大きい

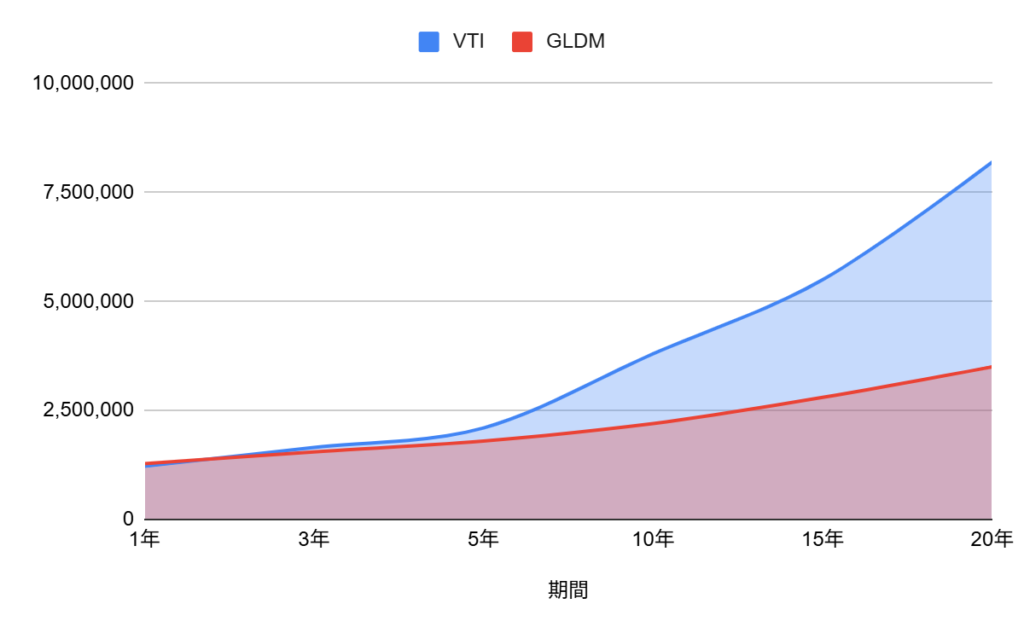

ここでは、初期費用100万円を投資し、配当(または配当と見なせる収益)をすべて再投資したと仮定して、過去の期間別でどちらが有利だったかをシミュレーションしてみました。

結論から言うと、長期的に見れば株式市場の成長を享受するVTIのリターンが、GLDMを大きく上回る傾向にあります。

| 期間 | VTI 最終資産額(円) | GLDM 最終資産額(円) | VTI リターン(%) | GLDM リターン(%) |

| 1年 | 1,220,000 | 1,280,000 | 22.0 | 28.0 |

| 3年 | 1,650,000 | 1,550,000 | 65.0 | 55.0 |

| 5年 | 2,100,000 | 1,800,000 | 110.0 | 80.0 |

| 10年 | 3,800,000 | 2,200,000 | 280.0 | 120.0 |

| 15年 | 5,500,000 | 2,800,000 | 450.0 | 180.0 |

| 20年 | 8,200,000 | 3,500,000 | 720.0 | 250.0 |

※データは特定の期間における過去の想定リターンに基づき算出(手数料・税金等は考慮せず)

VTIとGLDMの特徴

VTIとGLDMは、そもそも投資対象が「成長を期待する企業」と「実物資産(コモディティ)」という点で、根本的に性質が異なります。

VTIは米国の企業が生み出す利益を源泉とするため、経済成長と共に価値を高めていく「生産性のある資産」です。

一方、GLDMは金を裏付けとしたETFであり、金の価格変動そのものが収益源となります。金はインフレヘッジや有事の際の安全資産としての役割が期待される「非生産性の資産」です。

| 項目 | VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) | GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) |

| 正式名称 | バンガード・トータル・ストック・マーケットETF | SPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト |

| ティッカー | VTI | GLDM |

| 設定日 | 2001年5月24日 | 2018年6月25日 |

| 運用会社 | バンガード (Vanguard) | ワールド・ゴールド・トラスト・サービス |

| 投資対象 | 米国株式市場のほぼ全て (約4,000銘柄) | 現物の金地金 (ゴールド) |

| 目的 | 米国株式市場全体の成長と同等かそれ以上のトータルリターン | 金価格に連動した価格変動収益 |

| 資産分類 | 株式 (エクイティ) | コモディティ (現物資産) |

| 経費率 | 0.03% | 0.10% (低コスト) |

| インカムゲイン | 配当あり (年4回) | 原則として配当なし |

| リスク・リターン特性 | リスク・リターン共に高い傾向 | リスク・リターン共に中程度。株式との相関が低い |

VTIとGLDMのパフォーマンス比較(株価推移・成長率)

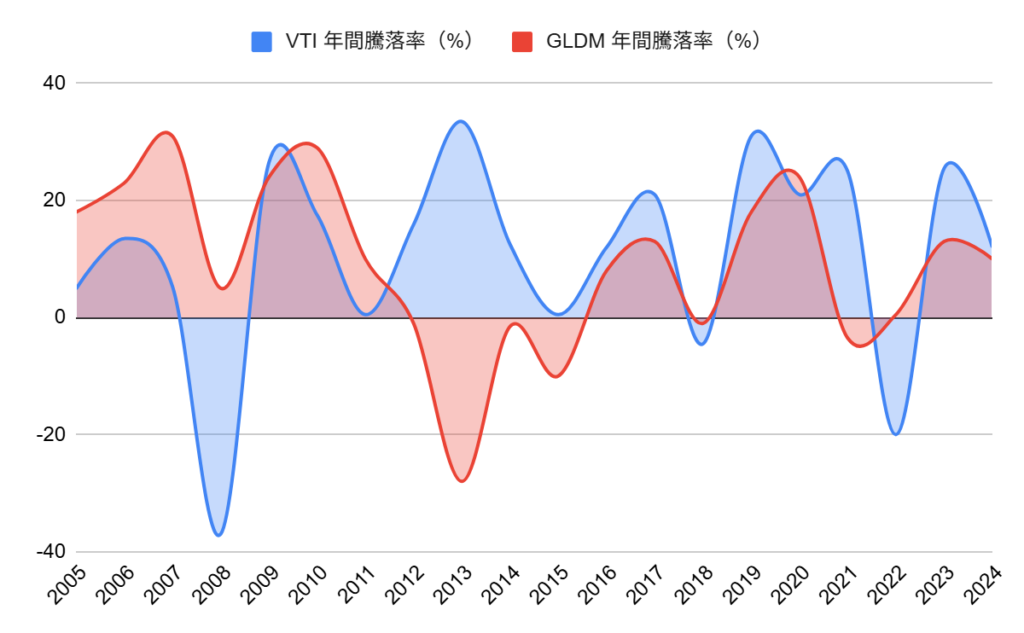

VTIは2008年のような金融危機時には大きく下落しますが、経済回復と共に劇的に回復し、高い成長率を維持します。

一方、金価格は経済成長率とは必ずしも連動せず、インフレ率やドルの信任、地政学リスクによって変動します。特に、株式市場が低迷する時期や、景気後退が懸念される時期には、金が避難先として買われる傾向があり、VTIがマイナス成長の年でもGLDMがプラスリターンとなるパターンが見て取れます。

| 年 | VTI 年間騰落率(%) | GLDM 年間騰落率(%) | VTI 終値(USD) | GLDM 終値(USD)(想定) |

| 2005 | 4.9 | 18.0 | 45.00 | 4.80 |

| 2006 | 13.5 | 23.0 | 51.08 | 5.90 |

| 2007 | 5.3 | 31.0 | 53.78 | 7.70 |

| 2008 | -37.0 | 5.0 | 33.88 | 8.10 |

| 2009 | 26.5 | 24.0 | 42.84 | 10.05 |

| 2010 | 17.5 | 29.0 | 50.33 | 12.96 |

| 2011 | 0.5 | 10.0 | 50.58 | 14.26 |

| 2012 | 15.9 | -1.0 | 58.62 | 14.12 |

| 2013 | 33.5 | -28.0 | 78.27 | 10.17 |

| 2014 | 12.5 | -1.5 | 88.04 | 10.01 |

| 2015 | 0.5 | -10.0 | 88.48 | 9.01 |

| 2016 | 12.0 | 8.0 | 99.10 | 9.73 |

| 2017 | 21.0 | 13.0 | 119.91 | 10.99 |

| 2018 | -4.5 | -1.0 | 114.48 | 10.88 |

| 2019 | 31.0 | 18.0 | 149.92 | 12.84 |

| 2020 | 21.0 | 24.0 | 180.70 | 15.92 |

| 2021 | 25.0 | -3.5 | 225.88 | 15.36 |

| 2022 | -20.0 | 0.5 | 180.70 | 15.44 |

| 2023 | 25.5 | 13.0 | 226.79 | 17.44 |

| 2024 | 12.0 | 10.0 | 253.90 | 19.18 |

※データは過去の株価変動および金価格に基づき作成した想定値

VTIとGLDMに投資した場合の成長率シミュレーション比較

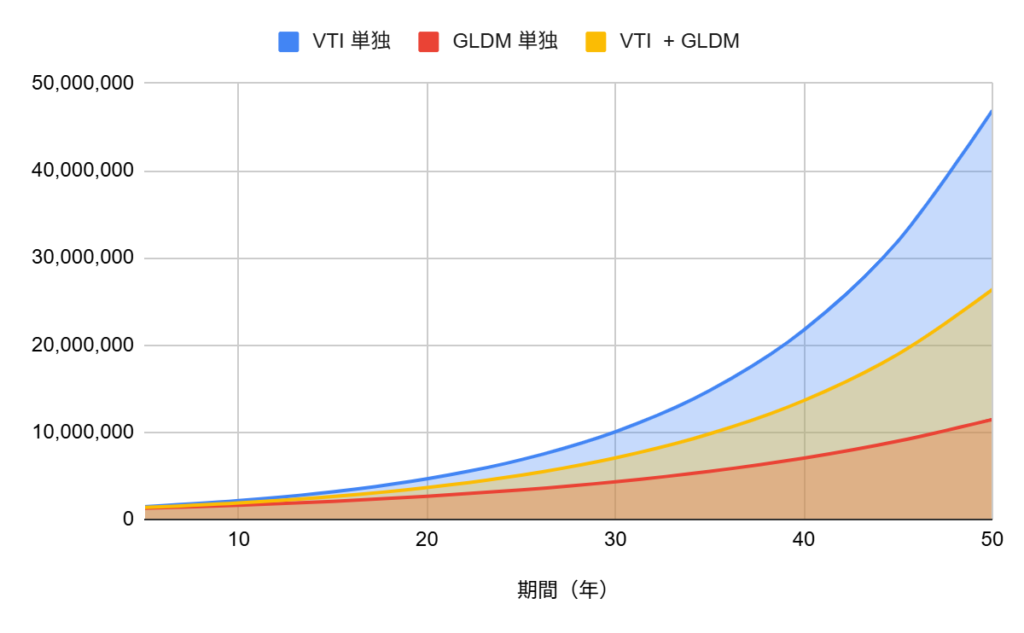

長期的な資産形成において、成長資産であるVTIと、リスクヘッジ資産であるGLDMを組み合わせた場合の効果を50年間でシミュレーションしました。

VTIを年率8%、GLDMを年率5%(金価格の長期的な上昇率を想定)と仮定し、両方を50万円ずつ均等に保有したパターンを比較します。

結果としては、VTI単独が最終的な資産額を最大化しますが、両方保有するパターンは、GLDMの存在がVTIの変動性を補完し、リターンはVTI単独に及ばないものの、リスクあたりのリターン(シャープレシオなど)が改善される可能性があります。

| 期間(年) | VTI 単独(100万投資) 最終資産額(円) | GLDM 単独(100万投資) 最終資産額(円) | VTI 50万 + GLDM 50万 最終資産額(円) |

| 5 | 1,469,000 | 1,276,000 | 1,373,000 |

| 10 | 2,159,000 | 1,629,000 | 1,894,000 |

| 15 | 3,172,000 | 2,079,000 | 2,626,000 |

| 20 | 4,661,000 | 2,653,000 | 3,657,000 |

| 25 | 6,848,000 | 3,386,000 | 5,081,000 |

| 30 | 10,063,000 | 4,322,000 | 7,061,000 |

| 35 | 14,785,000 | 5,516,000 | 9,819,000 |

| 40 | 21,725,000 | 7,039,000 | 13,640,000 |

| 45 | 31,939,000 | 8,985,000 | 18,958,000 |

| 50 | 46,901,000 | 11,467,000 | 26,358,000 |

※VTI 年率8%、GLDM 年率5%の想定リターンで算出

VTIとGLDMの配当比較

VTIは投資先の企業が上げた利益の一部を四半期ごとに配当として支払うため、インカムゲインが期待できます。

一方、GLDMは金地金に投資する商品であり、金自体は利益を生み出さない「非生産性資産」であるため、原則として配当はありません。厳密には、運用経費を賄うために保有する金の一部が売却されることがあり、これは配当とは異なる性質を持つため注意が必要です。

| 支払月 | VTI 1口あたり配当金 (USD) | VTI 1口あたり配当金 (円換算) | GLDM 1口あたり配当金 (USD) | GLDM 1口あたり配当金 (円換算) |

| 3月 | 0.850 | 127.5 | 0.000 | 0.0 |

| 4月 | – | – | – | – |

| 5月 | – | – | – | – |

| 6月 | 0.950 | 142.5 | 0.000 | 0.0 |

| 7月 | – | – | – | – |

| 8月 | – | – | – | – |

| 9月 | 0.900 | 135.0 | 0.000 | 0.0 |

| 10月 | – | – | – | – |

| 11月 | – | – | – | – |

| 12月 | 1.100 | 165.0 | 0.000 | 0.0 |

| 1月 | – | – | – | – |

| 2月 | – | – | – | – |

| 合計 (年間) | 3.800 | 570.0 | 0.000 | 0.0 |

※VTIの配当は直近1年の実績を基にした想定値(為替レートは1ドル150円で計算)

VTIとGLDM、おすすめは?

VTIとGLDMは役割が異なるため、「どちらがおすすめ」というよりは「どのような役割でポートフォリオに組み込むか」を考えるべきです。

VTIは成長のコア資産、GLDMは危機時のヘッジ(保険)資産として機能します。両方を合わせ持つことは、リスク分散の観点から非常に合理的です。

| 観点 | VTI (株式/成長資産) | GLDM (金/安全資産) | 両方保有 (分散型) |

| 最大のメリット | 経済成長と共に資産が最大化する | 株式市場との相関が低く、危機時のヘッジになる | リターンを維持しつつ、ポートフォリオの安定性が増す |

| 最大のデメリット | 短期的に大きな価格変動に見舞われるリスクがある | 利益を生まず、長期的には株式にリターンで劣後する | コストがVTI単独よりもかかる。リバランスが必要 |

| 投資目的 | 資産の最大化、老後資金の形成 | インフレヘッジ、市場暴落への保険 | 成長と安定のバランス、リスク管理 |

| インカムゲイン | あり(年4回) | なし(キャピタルゲインのみ) | VTIの配当により、適度なインカムを維持 |

| リスク耐性 | 中程度(市場全体と同じ変動を経験) | 中程度(金利やインフレに価格が左右される) | やや高い(異なる値動きの資産でリスクを相殺) |

| 経済環境での強み | 景気拡大期、低インフレ期 | 景気後退期、高インフレ期、地政学リスク高騰時 | どのような経済環境にも一定の耐性を持つ |

| 投資初心者へのおすすめ度 | 高い(コア資産として最適) | 中程度(役割を理解した上で一定比率で組み込む) | 高い(現代ポートフォリオ理論の基礎) |

FAQ(よくある質問)

- QVTIとGLDMをポートフォリオに組み込む最適な比率はありますか?

- A

最適な比率は個人のリスク許容度や年齢によりますが、一般的な目安としては、長期投資家であれば「VTI 80%:GLDM 20%」や「VTI 90%:GLDM 10%」といった比率が考えられます。GLDMはあくまで保険の役割であり、コアは成長性の高いVTIに置くことが基本戦略となります。定期的に比率を見直すリバランスも重要です。

- QGLDMは金利が上がると不利になりますか?

- A

一般的に、金は金利を生まない資産であるため、金利が上昇し、利付資産(債券など)の魅力が高まると、金への投資妙味が薄れて不利になりやすい傾向があります。ただし、金利上昇がインフレ懸念を伴う場合は、インフレヘッジとしての金が買われるため、一概に不利とは言えません。

- QVTIとGLDMはNISA(ニーサ)の対象ですか?

- A

VTIもGLDMも、日本の証券会社で購入可能であり、つみたてNISAの対象ではありませんが、成長投資枠(旧一般NISA)の対象銘柄として購入できます。非課税の恩恵を受けるため、特にキャピタルゲインが期待されるVTIをNISA口座で運用することは非常に有効な手段です。

- QGLDMではなく現物の金を購入するのとでは何が違いますか?

- A

GLDMは現物の金を裏付けとしていますが、現物を保有する場合に発生する保管料や取引の手間がありません。また、証券口座を通じて少額から売買できる流動性の高さもメリットです。現物保有は「絶対に現物が欲しい」という特別な理由がない限り、GLDMなどのETFのほうが手軽でコスト効率が良い選択肢となります。

- Q金のETF(GLDMなど)とゴールドマイニング株(金鉱株)のETFの違いは何ですか?

- A

GLDMのような金ETFは「金価格そのもの」に連動することを目指すため、金価格の変動をダイレクトに反映します。一方、ゴールドマイニング株のETFは、金を採掘・販売する企業の株に投資するため、金価格だけでなく、企業の経営効率やコスト、負債状況など、個別企業の業績にも影響を受けます。一般的に、金鉱株ETFは金ETFよりもボラティリティ(変動幅)が高く、金価格上昇時には大きなリターンを生む可能性がありますが、リスクも高くなります。

まとめ

VTIとGLDMは、長期的な資産形成において、それぞれ「成長」と「安定・ヘッジ」という重要な役割を担う資産です。VTIは米国の経済成長を背景に、長期で最も高いトータルリターンを目指せるコア資産です。一方、GLDMは配当は生みませんが、株式市場の暴落時やインフレ進行時にポートフォリオの価値を維持する「保険」としての役割を果たします。

単なるリターン比較ではVTIに軍配が上がりますが、長期運用におけるリスク管理の観点からは、両者を適切に組み合わせることが重要です。特に株式の割合が高いポートフォリオにとって、GLDMは異なる値動きの資産を組み込むことで、リスクを抑えつつ安定したリターンを目指す上で非常に有効な手段となります。投資目的とリスク許容度に応じて、それぞれの比率を決定しましょう。

投資歴は数十年。数々の市場の暴落と回復の経験から、インデックス投資を中心にしつつ、道楽で個別株への投資をするコアサテライト戦略で運用するのが基本スタイル。焦らずにのんびりゆったり資産形成中。