永久ポートフォリオとは?

永久ポートフォリオとは、どんな経済環境でも安定したリターンを目指すための資産配分戦略で、1980年代に投資家ハリー・ブラウンによって提唱されました。

具体的には、株式、債券、現金、金という4つの資産クラスを組み合わせ、それぞれが異なる経済状況で力を発揮するよう設計されています。

実際、永久ポートフォリオは「オールウェザー(全天候型)」とも呼ばれることがあり、嵐のような市場の混乱でも沈まない船のようなイメージです。

たとえば、リーマンショックのような危機的状況でも、株式が暴落する一方で金や債券が下支えとなり、損失を最小限に抑える効果が期待されます。

永久ポートフォリオはハリー・ブラウンが生み出した戦略

永久ポートフォリオは、ハリー・ブラウンという投資家が1980年代に生み出した戦略です。

彼は1970年代のインフレや経済不安を経験し、「どんな状況でも資産を守れる方法」を模索しました。その結果、株式、債券、現金、金を均等に配分するアイデアに行き着いたのです。初版の著書『Fail-Safe Investing』(1981年)でこの概念を発表し、以来、多くの投資家に影響を与えてきました。

誕生当時、アメリカは高インフレと経済停滞(スタグフレーション)に苦しんでいました。株式は低迷し、金が急騰する中、ブラウンは単一資産への依存が危険だと気づきます。そこで、歴史的なデータと経済理論を基に、4資産の組み合わせを考案。1980年代のテストでは、年平均8%近いリターンを記録し、その実力が証明されました。

1990年代以降、ITバブルやリーマンショックなど市場環境が激変する中で、永久ポートフォリオは安定性を発揮。2000年代初頭の株価暴落では金と債券が活躍し、2008年の危機でも損失を最小限に抑えました。現代では、金ETFやインデックスファンドの登場で実践が容易になり、個人投資家にも広がっています。

| 時代 | 主な出来事 | 永久ポートフォリオの動き |

|---|---|---|

| 1970年代 | インフレとスタグフレーション | 金が急騰、株式低迷 |

| 2000年代初頭 | ITバブル崩壊 | 債券と金が下支え |

| 2008年 | リーマンショック | 全資産で15%下落に抑制 |

ハリー・ブラウンの投資哲学は、「予測不能な未来に備える」ことに集約されます。彼は、経済や市場の動きを正確に予測するのは不可能だと考えました。代わりに、どんなシナリオでも対応できるポートフォリオを設計したのです。その根拠は、歴史的な経済サイクルと資産クラスの特性にあります。

ブラウンは、経済には4つのフェーズがあると定義しました。

好景気、不況、インフレ、デフレ。それぞれで活躍する資産を組み合わせれば、リスクが分散されると主張します。

株式は好景気で成長し、債券はデフレや不況で安定。金はインフレで価値を保ち、現金はどの局面でも柔軟性を提供します。この理論は、現代ポートフォリオ理論(MPT)の「分散投資」に通じますが、より実践的でシンプルです。

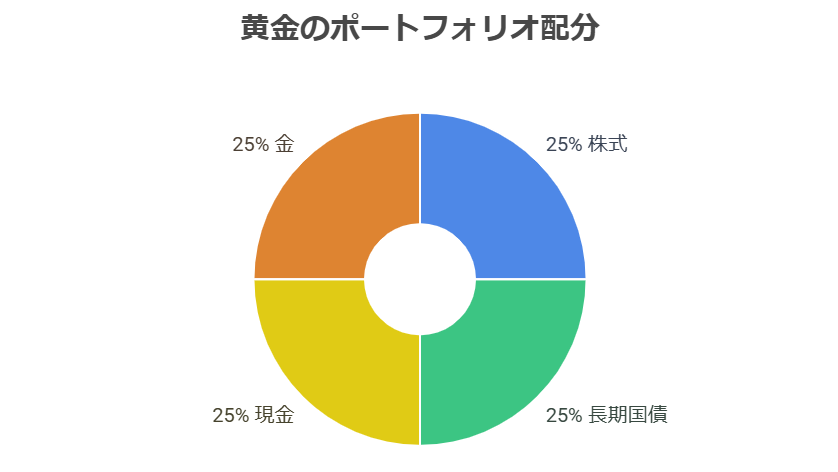

永久ポートフォリオの黄金比率

永久ポートフォリオの核となるのは、4つの資産クラスを均等に近い形で配分することです。

ハリー・ブラウンが提案した黄金比率は、株式25%、長期国債25%、現金25%、金25%。このシンプルな4等分が、どんな市場環境でも機能する秘密とされています。

- まず、株式25%は経済成長の恩恵を受けるためのエンジンです。S&P500のような指数に連動するファンドを選べば、アメリカ経済の成長力を取り込めます。

- 一方、長期国債25%は安定の要。不況や金利低下時に価格が上昇し、株式の落ち込みをカバーします。

- 現金25%は、市場が混乱したときの避難所。流動性が高く、いつでも他の資産に振り分けられる柔軟性が魅力です。

- そして金25%は、インフレや通貨危機に対する保険。経済が不安定になると輝きを増します。

この配分のポイントは、各資産が異なるタイミングで活躍すること。

例えば、2000年代初頭のITバブル崩壊では株式が暴落しましたが、金と債券が上昇し、ポートフォリオ全体のダメージを軽減しました。逆に、インフレが進んだ1970年代には金が急騰し、他の資産の低迷を補ったのです。

このように、25%ずつの均等配分がリスクを分散し、安定したリターンを生み出す仕組みになっています。

| 資産 | 配分 | 主な投資対象例 |

|---|---|---|

| 株式 | 25% | S&P500インデックス |

| 長期国債 | 25% | 米国10年国債 |

| 現金 | 25% | 短期国債や預金 |

| 金 | 25% | 金ETFや現物金 |

ただし、この黄金比率はあくまで基本形。投資家のリスク許容度や目標によっては、微調整が可能です。例えば、リターンを重視するなら株式を30%に増やし、現金を20%に減らすことも考えられます。ただし、あまり極端に偏ると「永久」の名にふさわしい安定性が損なわれるので注意が必要です。

重要なのは、各資産が互いに独立した動きを見せることで、ポートフォリオ全体のバランスが保たれる点です。

永久ポートフォリオの強みを最大限に引き出すには、定期的な「リバランス」が欠かせません。これは、市場の変動で歪んだ資産配分を元の比率に戻す作業です。

例えば、株式が好調で30%に増え、金が20%に減った場合、株式を売って金を買い足し、25%ずつに戻します。このシンプルな行為が、安定成長の鍵を握っているのです。

リバランスのメリットは2つあります。

まず、「高く売って安く買う」効果。値上がりした資産を売却し、値下がりした資産を買うため、自然と利益を確定しながら割安な資産を仕込めます。

次に、リスク管理。株式が過剰に増えると、次の暴落で大きな打撃を受けかねません。リバランスでバランスを保てば、極端な損失を避けられるのです。

リバランスの頻度は、年に1回や半年に1回が一般的。ただし、市場が急変した場合は臨機応変に対応するのも賢明です。

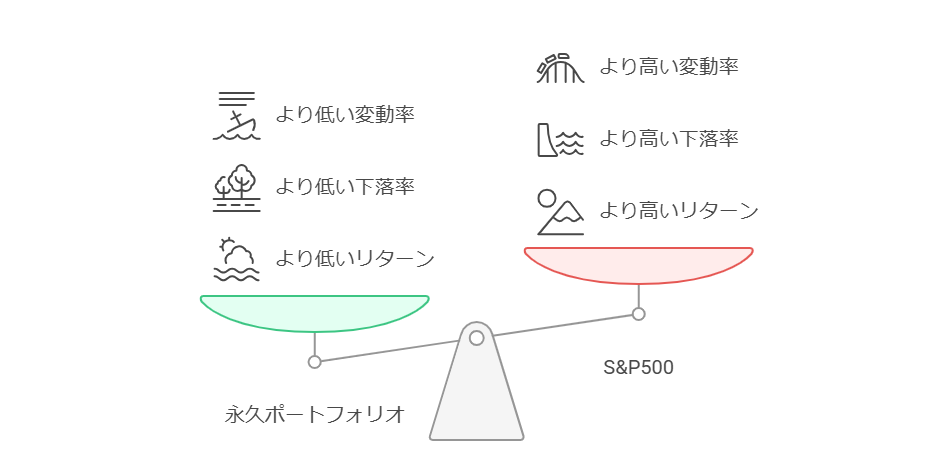

永久ポートフォリオ vs S&P500

投資を考えるとき、S&P500への全振りか、永久ポートフォリオかの選択に迷う人も多いはず。どちらも魅力的な戦略ですが、目指すゴールやリスク許容度で大きく異なります。

まず、リターン面。S&P500はアメリカ経済の成長を映す鏡であり、過去40年間の年平均リターンは約10~11%。

一方、永久ポートフォリオは6~7%と控えめです。単純計算で、100万円を30年運用すると、S&P500は約2000万円、永久ポートフォリオは約700万円。

成長を求めるならS&P500が圧倒的です。

しかし、2008年のリーマンショックではS&P500が50%超下落したのに対し、永久ポートフォリオは15%程度の下落で済みました。リスクを取れるか否かが分かれ目になります。

次に、ボラティリティ。S&P500は株式100%なので、市場の波にそのまま乗ります。

対して、永久ポートフォリオは4資産の分散効果で変動が抑えられ、精神的安定感があります。

| 項目 | 永久ポートフォリオ | S&P500 |

|---|---|---|

| 年平均リターン | 6.5% | 10.8% |

| 最大下落率 | 15% | 51% |

| 変動率(年率) | 7% | 15% |

S&P500はハイリスク・ハイリターン、永久ポートフォリオはローリスク・ミドルリターンと表現できます。若くてリスクを取れる人や、経済成長に賭けたい人にはS&P500が魅力的。一方、安定重視で資産を守りたい人には永久ポートフォリオが適しています。

運用スタイルも異なります。S&P500は基本的に放置でOKですが、永久ポートフォリオはリバランスが必須。手間をかけたくないならS&P500、手を動かすのが苦でないなら永久ポートフォリオが向いています。

結局、どちらを選ぶかは「どれだけリスクを取れるか」と「何を優先するか」に尽きます。

永久ポートフォリオのメリットとデメリット

メリット

- 安定性: 4資産の分散により、経済危機でも大きな損失を回避できます。2008年の金融危機では、S&P500が50%超下落したのに対し、永久ポートフォリオは15%程度で踏みとどまりました。

- 全天候型: 好景気、不況、インフレ、デフレ、いずれの環境でも一定のリターンが期待できます。金がインフレで輝き、債券が不況で支えるなど、バランスが秀逸です。

- シンプルさ: 25%ずつの配分と定期リバランスだけで済むため、複雑な分析が不要。初心者でも取り組みやすいです。

デメリット

- リターンの限界: S&P500のような高い成長は望めません。過去40年で年平均6~7%に対し、S&P500は10%超。長期間では大きな差になります。

- リバランスの手間: 放置では効果が薄れ、定期的な調整が必要です。これが面倒だと感じる人もいるでしょう。

- インフレ時の弱さ: 金が25%あっても、急激なインフレでは十分な防衛が難しい場合があります。1970年代のような極端な物価上昇では、他の資産が足を引っ張りました。

| 項目 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 安定性 | 危機時の下落が小さい | – |

| リターン | – | 高成長は期待できない |

| 運用 | シンプルでわかりやすい | リバランスの手間がかかる |

メリットは「守り」、デメリットは「攻め」の弱さと言えます。リスクを抑えたい人には理想的ですが、積極的に資産を増やしたい人には物足りないかもしれません。自分の目標と性格に照らし合わせて選ぶのが賢明です。

まとめ

永久ポートフォリオは、ハリー・ブラウンが提唱した全天候型の投資戦略。

黄金比率を維持するリバランスが鍵で、長期的な資産形成に適した堅実な選択肢です。

S&P500と比べるとリターンは控えめですが、リスクが低く、歴史的にも危機時の安定性が証明されています。メリットはシンプルさと守りの強さ、デメリットは高成長の限界と手間。

経済サイクルに柔軟に対応し、時間を味方に資産を育てたい人におすすめの戦略です!

投資歴は数十年。数々の市場の暴落と回復の経験から、インデックス投資を中心にしつつ、道楽で個別株への投資をするコアサテライト戦略で運用するのが基本スタイル。焦らずにのんびりゆったり資産形成中。