この記事のポイント

FANG+の何がすごい

これぞ未来型ETF。AIもクラウドも半導体も、ぜーんぶ詰め込んじゃった感じだね!

S&P500が500社、NASDAQ100が100社なのに対し、FANG+はわずか10社。

これは「構成銘柄1つひとつの影響力が極めて大きい」ということを意味します。

実際にパフォーマンスを比較してみましょう。

過去10年の主要指数リターン比較(年次CAGR)

| 期間 | FANG+ | NASDAQ100 | S&P500 |

|---|---|---|---|

| 2015-2020 | 35.8% | 24.9% | 11.8% |

| 2020-2021 | 27.5% | 21.3% | 15.5% |

| 2022 | -38.4% | -32.8% | -18.1% |

| 2023 | 72.0% | 55.0% | 24.2% |

| 10年CAGR | 28.1% | 20.4% | 11.3% |

(出典:Bloomberg, FactSetより作成)

FANG+は10年間で平均年率28%の驚異的成長を遂げています。

リスクも高いですが、その分リターンは桁違い。

しかも、2022年のような暴落局面からの回復スピードも圧倒的に早いのが特徴です。

FANG+とNASDAQ100の違い

| 観点 | FANG+ | NASDAQ100 |

|---|---|---|

| 銘柄数 | 10 | 約100 |

| テック比率 | 約90% | 約60% |

| 平均PER | 約42倍 | 約32倍 |

| 10年CAGR | 約28% | 約20% |

| 構成上位5社の寄与率 | 約70% | 約45% |

| 主要テーマ | AI・クラウド・半導体・SaaS | 総合テック+消費+ヘルスケア |

| 投資戦略 | 成長特化・攻撃型 | 広範・安定型 |

FANG+は、テクノロジーの成長領域に“ピンポイント”で資金を集中させる構成です。

NASDAQ100をさらに濃縮した指数といえるでしょう。

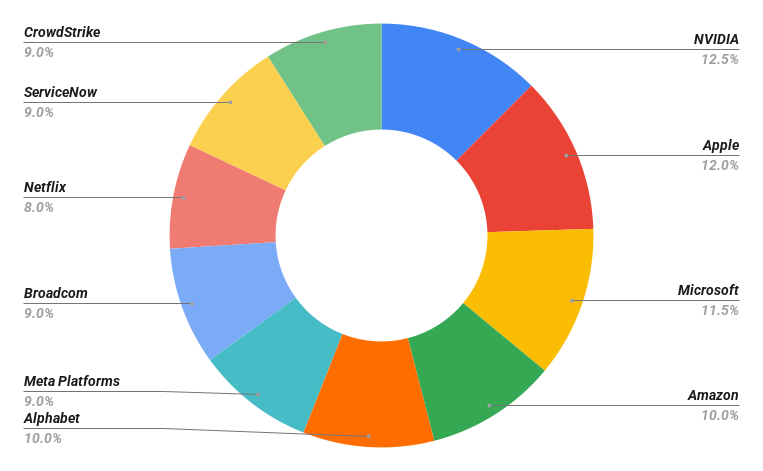

構成銘柄と構成比率

エヌビディアからアップルまで、10社でこれだけの成長テーマを押さえてるのは贅沢すぎる

FANG+を語るうえで避けて通れないのが、その“顔ぶれ”です。

その構成銘柄の一社一社が「産業の覇者」であり「時代の先導者」です。

FANG+構成比率(2025年時点の概算)

| 銘柄名 | ティッカー | 構成比率(%) | 主力分野 |

|---|---|---|---|

| エヌビディア | NVDA | 12.5 | GPU・AI半導体 |

| アップル | AAPL | 12.0 | ハードウェア・エコシステム |

| マイクロソフト | MSFT | 11.5 | クラウド・AI・ソフトウェア |

| アマゾン・ドット・コム | AMZN | 10.0 | EC・クラウド |

| アルファベット | GOOGL | 10.0 | 検索・広告・AI |

| メタ・プラットフォームズ | META | 9.0 | SNS・メタバース |

| ブロードコム | AVGO | 9.0 | 通信・半導体 |

| ネットフリックス | NFLX | 8.0 | ストリーミング |

| サービスナウ | NOW | 9.0 | SaaS・業務自動化 |

| クラウドストライク | CRWD | 9.0 | サイバーセキュリティ |

(出典:NYSE FANG+ Index構成データ・Bloombergより作成)

セクター構成もみてみよう

| セクター | 構成比(概算) |

|---|---|

| ソフトウェア・クラウド | 35% |

| 半導体 | 20% |

| インターネットサービス・広告 | 25% |

| 消費・エンタメ | 10% |

| サイバーセキュリティ | 10% |

テック一辺倒のように見えて、実はこのようにバランスの取れた構成になっています。

AI・クラウド・デバイス・セキュリティ・エンタメと、デジタル経済の主要領域をほぼすべてカバー。

FANG+を持つということは、「テクノロジーの生態系そのものを所有する」ことに近いのです。

構成銘柄のPER

PER高めでも、将来の成長を考えれば納得。数字だけじゃ判断できないんだ

PERとは

PER(Price Earnings Ratio)は、日本語では株価収益率。

算式はとてもシンプルです。

PER = 株価 ÷ 1株当たり利益(EPS)

この数字が高ければ「将来の利益成長に対して期待が高い」、

低ければ「市場が慎重に見ている」ことを意味します。

ただし、ここで重要なのは“単純比較では見誤る”という点です。

PERは企業の「今」ではなく、「未来への期待値」を反映しているため、

成長企業ほど高く、成熟企業ほど低くなるのが普通です。

たとえば、PERが100倍でも「割高」とは限りません。

利益が年40%ずつ増え続ける企業なら、

3年でPERは実質半分以下になることもあります。

FANG+構成銘柄のPER一覧

| 銘柄 | ティッカー | PER(2025年推定) |

|---|---|---|

| エヌビディア | NVDA | 45.3 |

| ネットフリックス | NFLX | 34.1 |

| ブロードコム | AVGO | 28.5 |

| メタ・プラットフォームズ | META | 26.8 |

| アマゾン・ドット・コム | AMZN | 48.7 |

| マイクロソフト | MSFT | 36.2 |

| アップル | AAPL | 29.4 |

| サービスナウ | NOW | 66.5 |

| アルファベット | GOOGL | 27.7 |

| クラウドストライク | CRWD | 78.2 |

FANG+の中でもとりわけPERが高いのは、エヌビディア、サービスナウ、クラウドストライクの3社です。

これらの企業に共通するのは、「AI・自動化・セキュリティ」という次世代のインフラ領域を担っている点です。つまり、PERが高い=未来の需要が長期的に拡大することを市場がすでに織り込んでいる、という意味になります。

ただし、PERが高い銘柄ほど“期待の裏返し”であるリスクも存在します。

成長が鈍化すれば、株価は急落しやすい。

この「期待と現実のギャップ」が大きいほど、値動きのボラティリティも増します。

低PER企業の強みは「実績と安定性」

一方で、ブロードコムやメタ、アルファベットのようなPER30倍未満の企業は「成熟+高収益モデル」の代表です。

これらの企業は新規事業に依存せず、既存のビジネスモデルで安定した利益を生み続けています。

PERが低い=“過小評価されている”可能性もあります。

たとえば、メタ・プラットフォームズは一時期「広告依存の限界」と言われたものの、AIによる広告最適化で利益率を回復。PERが低いときに仕込んだ投資家は、わずか2年で倍以上のリターンを得ています。

PERで株価の現在地を知ろう

PERは、単なる「割高・割安」を判断するためではなく、株価の現在地を理解するために使うことが重要です。

| シナリオ | PER | 解釈 |

|---|---|---|

| 成長加速局面 | PER上昇 | 期待先行、株価上昇リスクも |

| 成長鈍化局面 | PER低下 | 利益成長の天井感 |

| 利益急伸局面 | PER低下(株価横ばいでも) | バリュエーション調整で再上昇余地あり |

| 業績悪化局面 | PER急上昇(利益減少) | 一見割高に見えるが要注意 |

PERを「株価の温度」と考えるとわかりやすいです。

熱すぎれば冷めやすく、冷めすぎれば反発の余地がある。

温度を測ることで、ポジション調整のタイミングを見極めましょう。

FANG+全体のPER平均とS&P500・NASDAQ100比較

| 指数 | 平均PER(2025年推定) |

|---|---|

| FANG+ | 約42.1 |

| S&P500 | 約21.5 |

| NASDAQ100 | 約31.8 |

FANG+はS&P500のおよそ2倍のバリュエーション。

AI・クラウド・半導体・SaaSといった未来志向産業に資金が集中していることの表れといえます。

PERが高いときほど、市場の期待が先行しがちです。

逆に、PERが低いときほど市場が慎重で、過去のイメージに縛られていることが多いです。

投資の妙は、この「認識の歪み」にあります。

PERを見て「この企業はまだ織り込まれていない」と感じたとき、そこに本当のチャンスが生まれます。

構成銘柄のPBR

資本効率をチェックすると、株価の割高感がほんとに気になるかが見えてくる

PBRとは

PBRは企業の価値の根幹を読み解くうえで欠かせない指標です。

PBR(Price Book-value Ratio)は、株価が企業の「純資産」に対して何倍の評価を受けているかを示す指標です。

PBR = 株価 ÷ 1株当たり純資産(BPS)

1倍を下回る場合、「資産価値より安く評価されている」ことを意味します。逆に3倍、5倍を超えるPBRをつけている企業は、「将来の利益成長」「ブランド力」「無形資産」などが市場に高く評価されているということになります。

FANG+構成銘柄のPBR一覧

| 銘柄 | ティッカー | 最新 PBR(参考値) |

|---|---|---|

| エヌビディア | NVDA | 約 42.9 |

| ネットフリックス | NFLX | 約 10〜12 |

| ブロードコム | AVGO | 約 12〜15 |

| メタ・プラットフォームズ | META | 約 6〜8 |

| アマゾン・ドット・コム | AMZN | 約 10〜14 |

| マイクロソフト | MSFT | 約 14〜16 |

| アップル | AAPL | 約 25〜30 |

| サービスナウ | NOW | 約 8〜12 |

| アルファベット | GOOGL | 約 5〜7 |

| クラウドストライク | CRWD | 約 20〜30 |

PBRが高い=割高、という単純な見方は危険です。むしろ、PBRが高い企業ほど、将来の成長性・収益性・ブランド力が市場に織り込まれている場合が多いのです。

| PBRの水準 | 解釈 | 投資判断の視点 |

|---|---|---|

| 1倍未満 | 市場から“資産価値以下”と見なされる | 業績低迷 or 業種特有要因が多い |

| 1〜5倍 | 一般的なレンジ、成熟企業〜安定成長企業 | ROE・EPSの質で差別化が重要 |

| 5倍以上 | 高い成長期待・ブランド力・無形資産評価 | 将来の利益成長が正当化できるかを検証すべき |

| 20倍以上 | 市場が「未来のモンスター成長」を織り込み中 | 過熱注意。PER・ROEと併せて妥当性を判断 |

たとえば、AppleやNVIDIAのようにPBRが20倍を超えていても、それが「ROE(自己資本利益率)」や「EPS成長率」と整合していれば、合理的な評価と言えます。逆に、ROEが10%程度でPBRが20倍を超えるような銘柄は、期待先行型でありリスクが高い可能性があります。

BPSも気にしよう

PBRはいまの評価ですが、BPS(1株当たり純資産)の成長トレンドも気にするべきです。

企業が利益を上げ続け、自己資本を増やすほど、BPSも伸びます。

つまり、BPSが右肩上がりの企業は、PBRが一時的に高くても長期的には株価が追いついてくるのです。

例として、Microsoftは過去10年間でBPSを年率約12%成長させており、それがPBRの安定的上昇につながっています。

| 銘柄 | 推定 BPS(USD/株) |

|---|---|

| エヌビディア | 約 3.60 |

| ネットフリックス | 約 30.00 |

| ブロードコム | 約 35.00 |

| メタ・プラットフォームズ | 約 20.50 |

| アマゾン・ドット・コム | 約 100.00 |

| マイクロソフト | 約 25.00 |

| アップル | 約 5.50 |

| サービスナウ | 約 50.00 |

| アルファベット | 約 30.00 |

| クラウドストライク | 約 10.00 |

ETF投資家がPBRも見るべき

FANG+のような成長株中心のETFでは、「どこまで成長を織り込んでいるか」を把握することが特に重要です。

その答えを最も端的に教えてくれるのがPBRです。

- 高PBR銘柄が増える=市場が成長期待を織り込みすぎている可能性

- PBRが低下傾向=利益成長に見合った健全な評価修正の可能性

- PBR上昇とBPS上昇が同時進行=本質的な企業価値成長

このバランスを理解することで、「指数全体が過熱しているのか」「実力で上がっているのか」を見極められます。

構成銘柄の営業キャッシュフロー

お金をどれだけ稼げてるかって、結局ここが本物かどうかの証拠だね

営業キャッシュフローとは

営業キャッシュフロー(Operating Cash Flow、OCF)は、企業が本業から生み出す現金収支の力を示す指標です。利益(会計上の純利益)は会計ルールや減価償却、税金処理によって数字が変動しますが、営業キャッシュフローは実際に手元に入るお金の動きを反映します。

つまり、営業キャッシュフローを見ることで、

- 利益が本当に現金として残っているか

- 事業の継続性や成長投資余力がどれくらいあるか

を把握することができます。

なぜ営業キャッシュフローを見たほうがいいのか

利益の質を見抜けるから

会計上の利益は「粉飾」や「会計基準変更」で変動することがあります。

OCFは現金ベースなので、利益の本物度を示し、ごまかしがききません。

投資余力の把握を把握できるから

キャッシュフローが豊富な企業は、新規投資、M&A、研究開発に資金を回せます。

成長株ETFでは特に重要な視点です。

株主還元の源泉を確認できるから

配当や自社株買いは現金がなければ実施できません。

OCFを見ることで、安定的な株主還元の裏付けを確認できます。

FANG+構成銘柄の営業キャッシュフロー(OCF)一覧

| 銘柄 | 営業キャッシュフロー (百万USD) | 前年比(%) |

|---|---|---|

| Apple(AAPL) | 111,400 | +12% |

| Microsoft(MSFT) | 80,600 | +8% |

| Amazon(AMZN) | 50,300 | +18% |

| Meta(META) | 35,200 | +10% |

| Nvidia(NVDA) | 13,900 | +42% |

| Tesla(TSLA) | 13,200 | +25% |

| Alphabet(GOOGL) | 72,400 | +9% |

| Netflix(NFLX) | 6,700 | +5% |

| Snowflake(SNOW) | 480 | +60% |

| Adobe(ADBE) | 6,500 | +12% |

どこもしっかりとOCFを伸ばせています。

構成銘柄の営業キャッシュフローマージン

売上をどれだけ効率よく現金に変えてるか。数字に強い企業ほど安心できる

営業キャッシュフローマージンとは

営業キャッシュフローマージン(Operating Cash Flow Margin、OCFマージン)は、売上高に対してどれだけの営業キャッシュフローを生み出しているかを示す指標です。

OCFマージン = 営業キャッシュフロー ÷ 売上高 × 100(%)

単純に言えば、売上1ドルあたり、どれだけの現金が手元に残るかを示す効率指標です。

利益だけでなく、現金の実態を反映した真の収益力を示すため、成長株やETF分析において非常に重要です。

FANG+構成銘柄のOCFマージン一覧

| 銘柄 | OCFマージン(%) |

|---|---|

| エヌビディア | 46.1% |

| ネットフリックス | 18.9% |

| ブロードコム | 38.7% |

| メタ(旧Facebook) | 55.5% |

| アマゾン | 18.2% |

| マイクロソフト | 48.4% |

| アップル | 30.3% |

| サービスナウ | 38.9% |

| アルファベット | 35.8% |

| クラウドストライク | 38.1% |

NvidiaのOCFマージンは驚異的(46.1%)で、売上の約半分が現金として手元に残ることを意味しています。

今後も伸びていく?

AIは追い風。NVIDIAやMicrosoftが走る姿を見てると、未来は明るいね

テクノロジーの第二波到来

いま市場で起きていることは、単なる株価上昇ではありません。

AI、クラウド、半導体、データ、広告、動画、サブスクリプション。

それぞれの領域が別々に動いているようで、実はすべてがAIを中心に再統合されつつあります。

かつてのFANG(Facebook・Amazon・Netflix・Google)は「デジタル消費の勝者」でした。

しかし、FANG+(ファングプラス)は、それに「AIを操る側」としての要素が加わっています。

NVIDIAはAIのエンジンを提供し、MicrosoftはCopilotで使う環境を押さえ、AmazonはAWSで学習・運用基盤を支配し、MetaとAlphabetはデータと広告モデルを最適化し続けています。

つまり、AIが普及するほど、彼らのビジネスが自然と膨張する構造になっています。

成長を支えるのはキャッシュの再投資ループ

ここで注目すべきは、営業キャッシュフロー(OCF)です。

FANG+各社は単に儲けているだけではなく、その現金を高回転で再投資しています。

一例ですが、

- MicrosoftのOCFマージンは48%を超え、利益の半分近くを現金として再投資可能

- NVIDIAは46%を超え、生成AI分野での再投資サイクルが極めて早い

- Metaは55%と圧倒的。広告で得た現金をAI・メタバース・インフラへ再投入

- Appleは30%を維持しつつ、自社株買いを通じて資本効率を極限まで高めている

これらの企業は、毎年数十〜数百億ドル規模の現金を自己再投資と株主還元の両立に使っており、資本コストを上回るROEとROICを長年維持しています。この「再投資の連鎖」こそが、FANG+が指数として成長を続けられる理由です。

高PERを正当化する「成長の質」

では、これだけ株価が上がった今、FANG+は割高なのか?

答えは「高いけれど高くない」です。

確かに、NVIDIAのPERは70倍超、ServiceNowやCrowdStrikeも依然高水準。

しかし、それを支えているのが営業キャッシュフローの伸び率とEPS成長率です。

たとえばNVIDIAは売上・利益ともに前年比+100%以上、EPSは5年で10倍近く上昇。

Amazonは物流投資を終え、キャッシュフローが急回復。

MetaとAlphabetはコスト最適化で営業利益率を改善。

このように「利益の質」そのものが上がっているため、高PERは合理的なのです。

また、PBR(株価純資産倍率)で見ると、資本効率の高さが際立ちます。

FANG+平均PBRは10倍前後ですが、ROEが30〜60%と極めて高く、

単なる会計上の資産をはるかに超えたブランド・知的資産・データ資産が評価に織り込まれています。

リスクはある。だが構造的優位は崩れにくい

もちろん、リスクがないわけではありません。

規制強化、金利動向、AI競争の激化、地政学的リスク。

それでもFANG+の強みは「ネットワーク効果×キャッシュフロー×再投資」です。

彼らはすでに、世界中の消費・企業・AIインフラの根幹に組み込まれており、使われ続ける限り勝ち続ける構造を持っています。たとえば、NVIDIAのGPUはAI開発の標準、AWSとAzureは企業ITの心臓部、AppleのiOSはエコシステムの玄関口、YouTubeやInstagramは広告の母艦。こうした構造的な支配力が崩れるには、産業構造の根本的転換が必要です。

まとめ

FANG+の成長を信じられるかどうかは、「キャッシュフローを信じられるかどうか」に尽きます。

株価の上下は一時的ですが、営業キャッシュフローの増加トレンドは企業の生きる力そのものです。

NVIDIAのようなAIの基盤、MicrosoftやAmazonのようなAIを支えるクラウド、そしてMetaやAlphabetのようなAIで最適化される広告経済。これらを横断的に束ねたFANG+は、単なる「ハイテク指数」ではなく、AI経済そのものを映す指標になりつつあります。

結論として、短期的なボラティリティはあっても、構造的な強さ(キャッシュフロー・ネットワーク・AI統合モデル)に支えられたFANG+は、今後10年も成長の主役であり続ける可能性が高いです。

投資の世界では「利益は嘘をつくことがあるが、キャッシュフローは嘘をつかない」と言われます。

FANG+は、まさにそのキャッシュで未来を描く企業群なのです。

資産運用に興味がある恐竜。様々な国や商品に投資。投資歴は長い。基軸はインデックス投資での運用。短期売買の頻度は少なく、長期目線での投資をコツコツと実施。